- 理科の地層とか柱状図とか意味分かんない……

- 明日小テストで地層の傾きがあるから助けて!

- 定期テストで地層の出やすい問題を教えて!

中1理科の地層の傾きと柱状図の問題は、日常生活とかけ離れた内容なので、意味を理解しにくい生徒が多いです。

私は大手進学塾講師歴3年、教員歴13年以上をかけて小中高生の理科の指導に現場で携わってきました。また、入試対策問題集の出版社との契約歴もあり、理科教材を100冊以上、比較研究してきました。

そこでこの記事では、小テストや定期テストで良い点が取れるよう『地層の傾きと柱状図』を基礎から応用までまとめて解説します。

この記事を読めば「地層の傾きと柱状図の問題の必勝法」が分かり、成績が上がるきっかけになるでしょう。

私が16年かけて培ってきた塾講師・教員経験を凝縮しました。理科のテストの点数を上げたい方はぜひ参考にしてください。

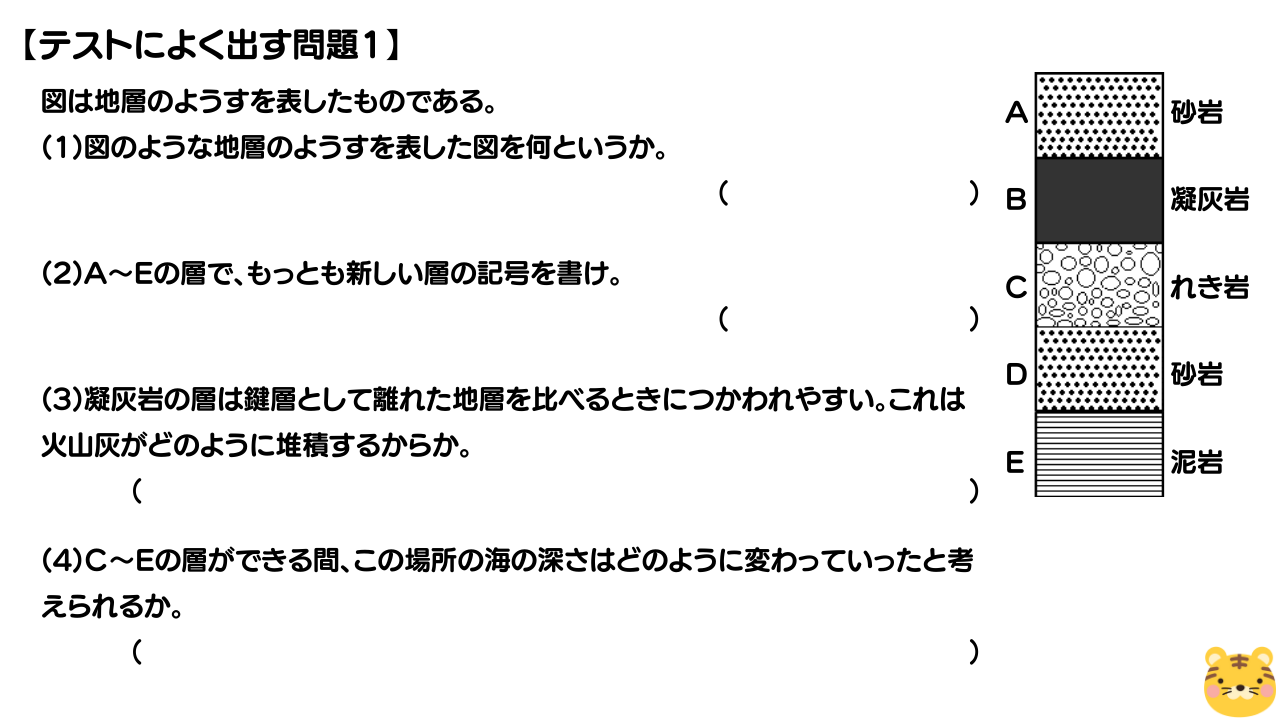

柱状図とは|地層のようすが分かる

![]()

柱状図とは、ある地点の地層をつくる岩石や地層の重なり方のようすを柱状に表した図です。

柱状図を書くには、主に次のとおり、2つの調査手段があります。

- 露頭(地層が岩石などが地表に現れている崖など)の観察

- ボーリング調査(地面に鉄の筒を打ち込み、地下のようすを調べる)

※地層を柱状に掘り出した試料をボーリング試料という

google mapで「露頭」と検索すると出てきます。下は北海道の『白亜の露頭』です。

柱状図を見れば、次の3つについて理解できます。

- 地層中の岩石の種類

- 地層中の岩石の重なり方

- 地層の傾き

詳しく解説します。

1.地層中の岩石の種類|堆積岩

柱状図には、次のような岩石が見られます。

- 泥岩の層(泥の層)

- 砂岩の層(砂の層)

- れき岩の層(れきの層)

- 凝灰岩の層(火山灰の層)

- 石灰岩の層

- チャートの層

- 化石を含む層

![]() 柱状図において注目すべき岩石は、鍵層となる岩石です。

柱状図において注目すべき岩石は、鍵層となる岩石です。

鍵層とは、離れた地層を比べる手がかりとなる層です。

鍵層になりやすい岩石は、主に次の3つ。

【鍵層になる岩石】

- 凝灰岩(火山灰)

- 石灰岩

- チャート

特に凝灰岩は、広範囲にほぼ同じ時期に堆積するため離れた地層を比べやすい岩石です。

2.地層中の岩石の重なり方

柱状図での、岩石の重なり方から分かることは、次の2つです。

- 地層に見られる岩石の古さ

- 海の深さの変動(陸からの距離の変化)

詳しく解説します。

1.地層に見られる岩石の古さ

柱状図ではもっとも古い層を下に、もっとも新しい層を上に表します。

2.海の深さの変動(陸からの距離の変化)

れき岩、砂岩、泥岩の重なり方から分かることは次のとおりです。

下の記事で詳しく解説しています。

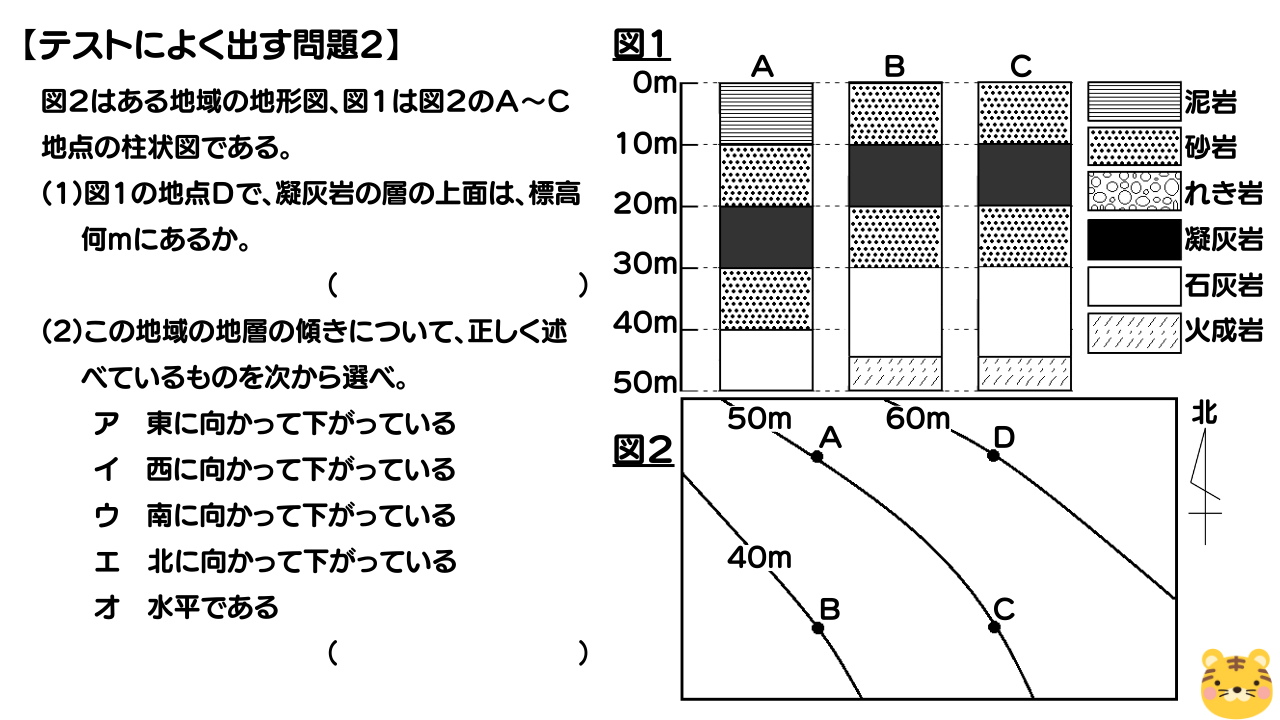

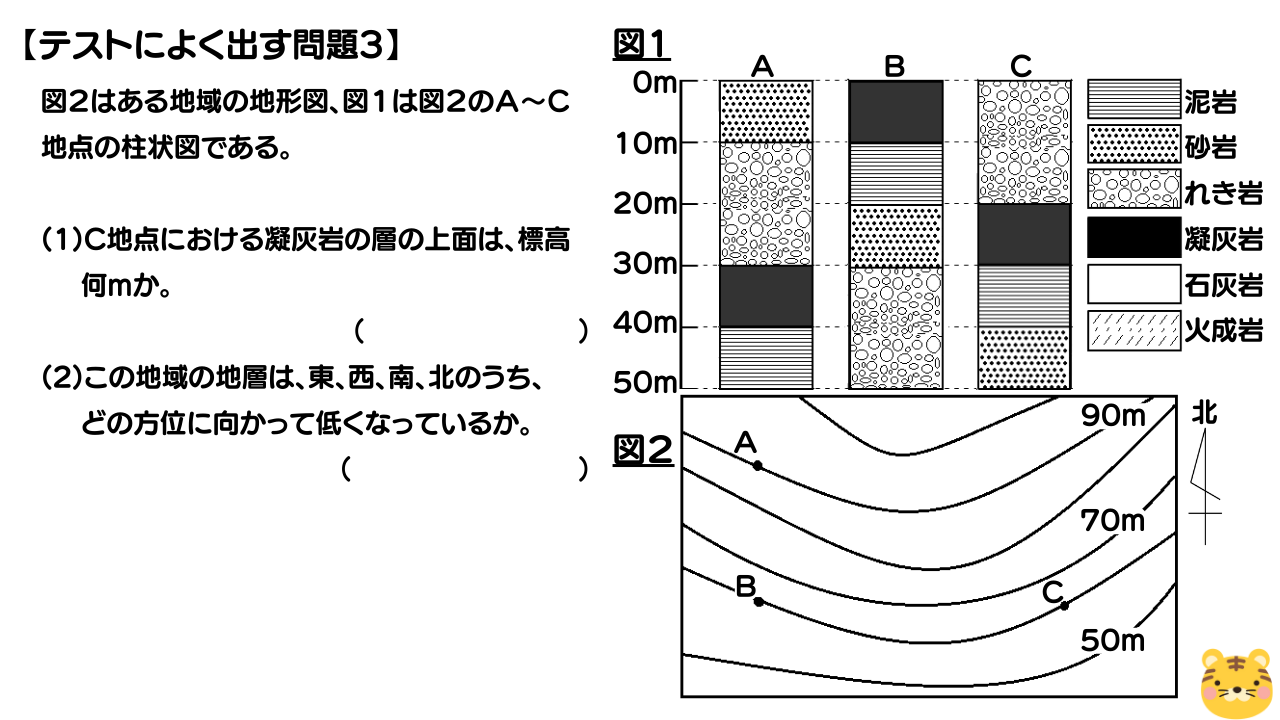

3.地層の傾き

複数地点の柱状図を見比べると、地層の傾きが分かります。

もともとは、水平に堆積した地層も長い年月をかけてななめに傾いたり、曲がりくねったり、逆さまにひっくり返ったりします。

中学理科では地層の曲がり(しゅう曲)や逆転は考えないこととし「地層の傾き」のみ考えます。

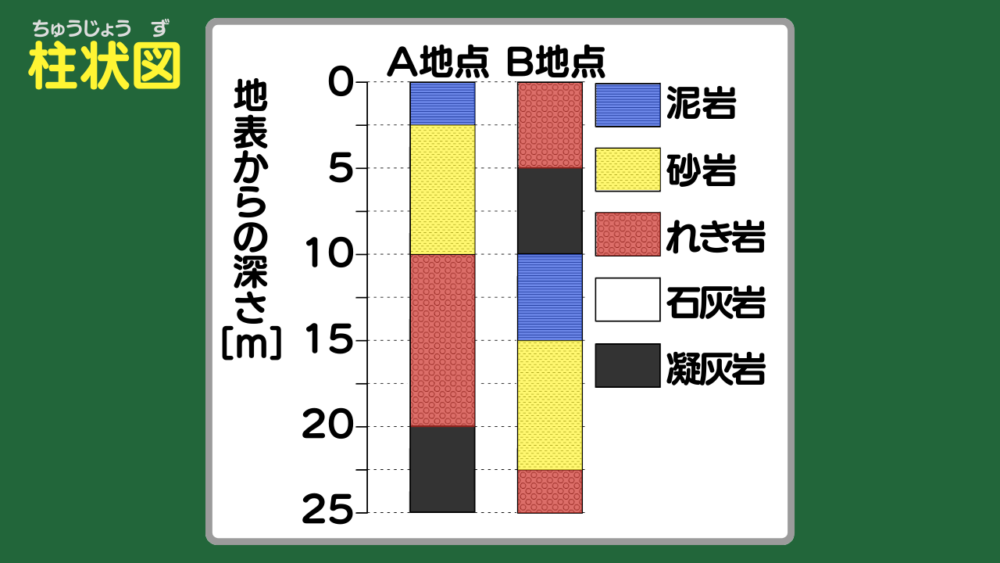

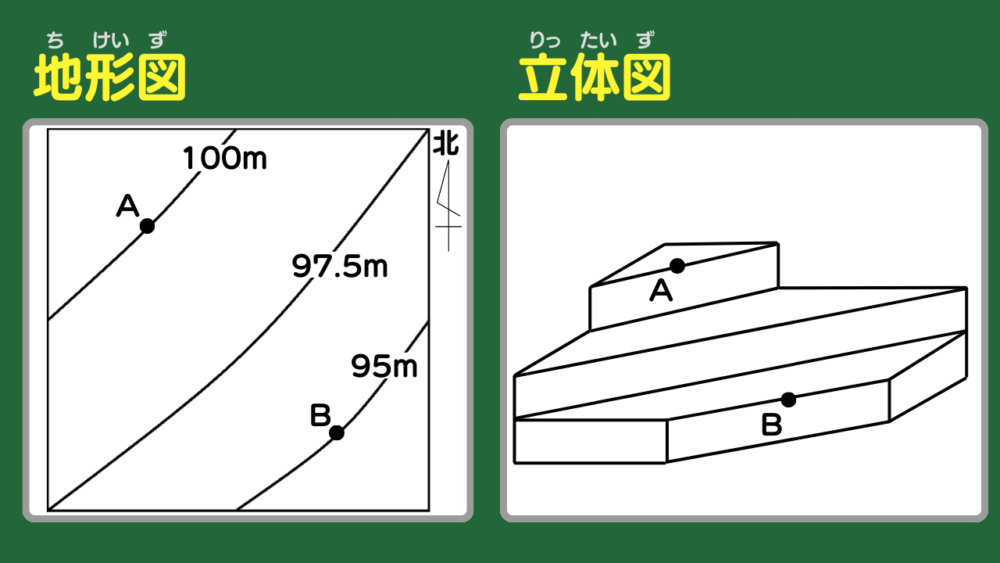

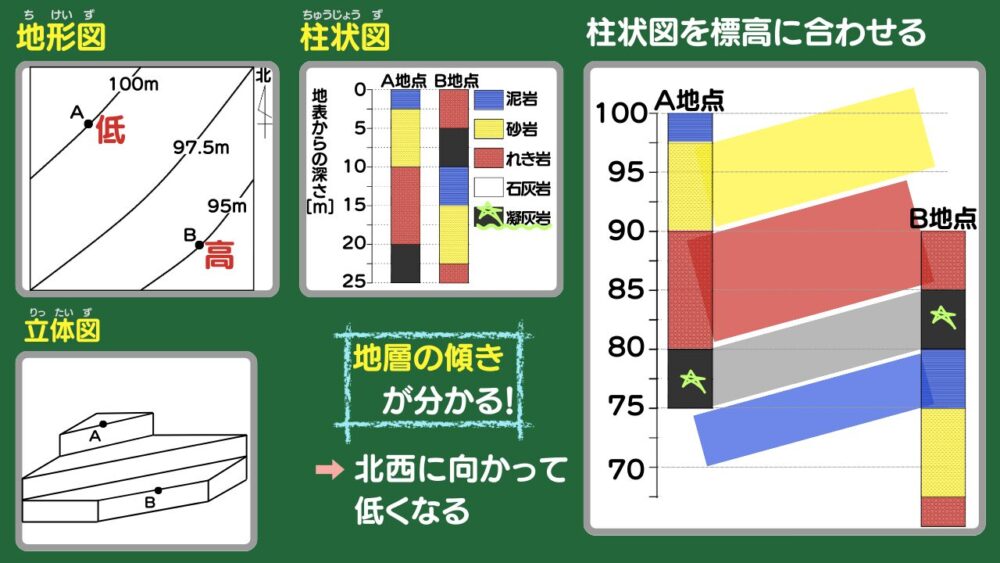

例えば、ある地点A、地点Bの柱状図は下図のとおりです。

柱状図だけをぼーっと見ていると、地点Bの凝灰岩の層が高い位置にあるため「地点Bの方が高く地層が傾いているのかな?」と勘違いしてしまいます。

地点Aと地点Bの標高を知りたいため、柱状図だけではなく地形図も見る必要があります。

地形図はなるべく立体的にとらえることを意識しましょう。

柱状図と地形図が表している、メートルのちがいを理解しましょう。

柱状図は岩石の地表からの深さ[m]が分かります。

地表からの深さとは、その地点に立っている人から見た深さのことです。

標高とは海面からの高さ[m]のことです。

海面からの高さが同じ地点を結んだ線を等高線といい、地形図の中に示されます。

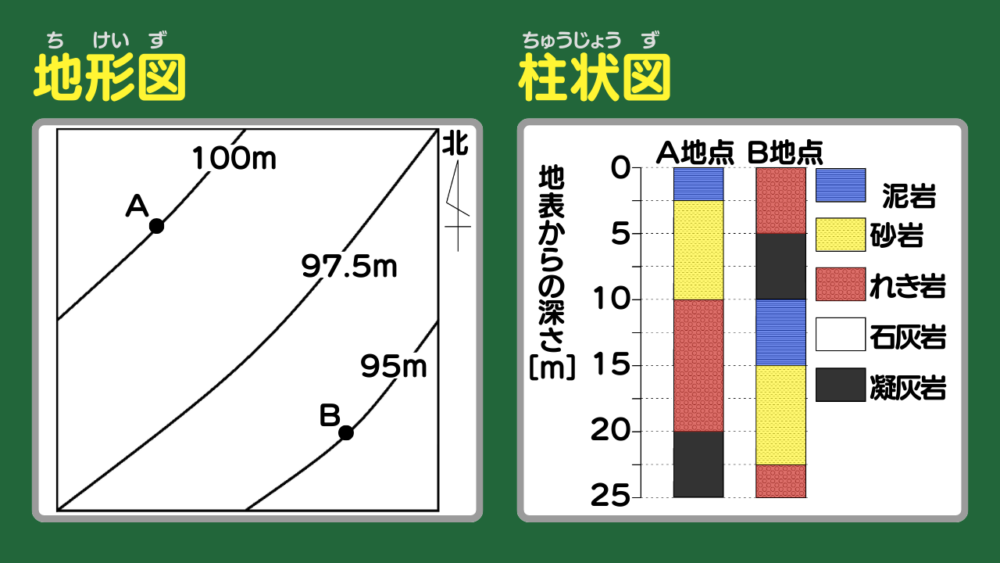

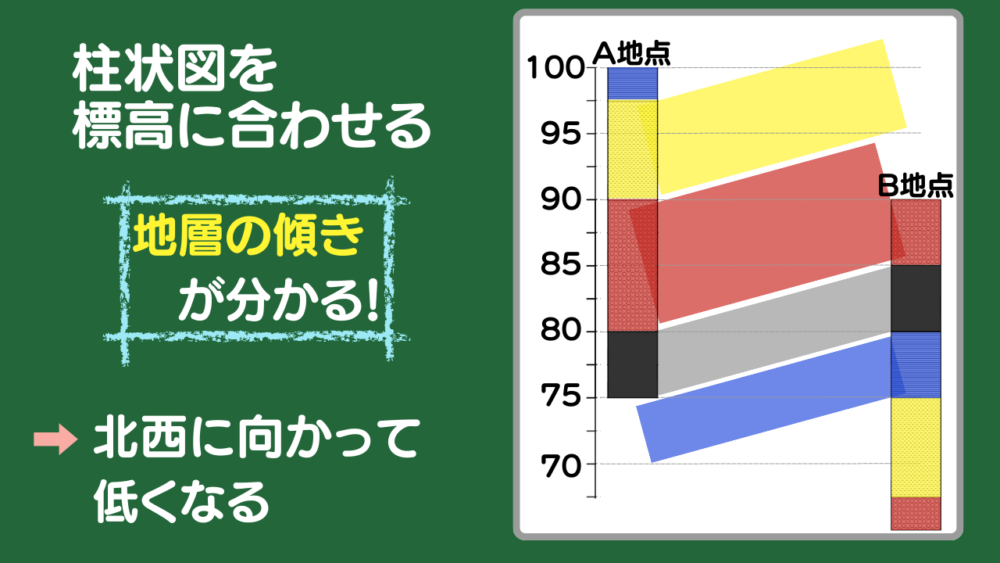

地層の傾きを求めるために、下図のとおり、柱状図を標高に合わせましょう。

上図のとおり、この地域の地層は北西側が低くなるように傾いていることが分かります。

地層の傾きと柱状図|中1 理科

![]()

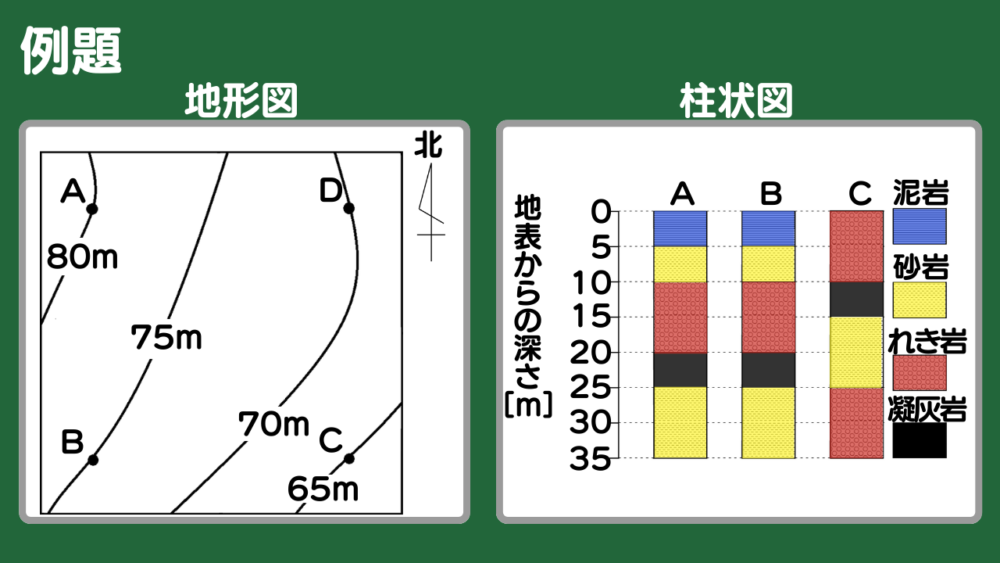

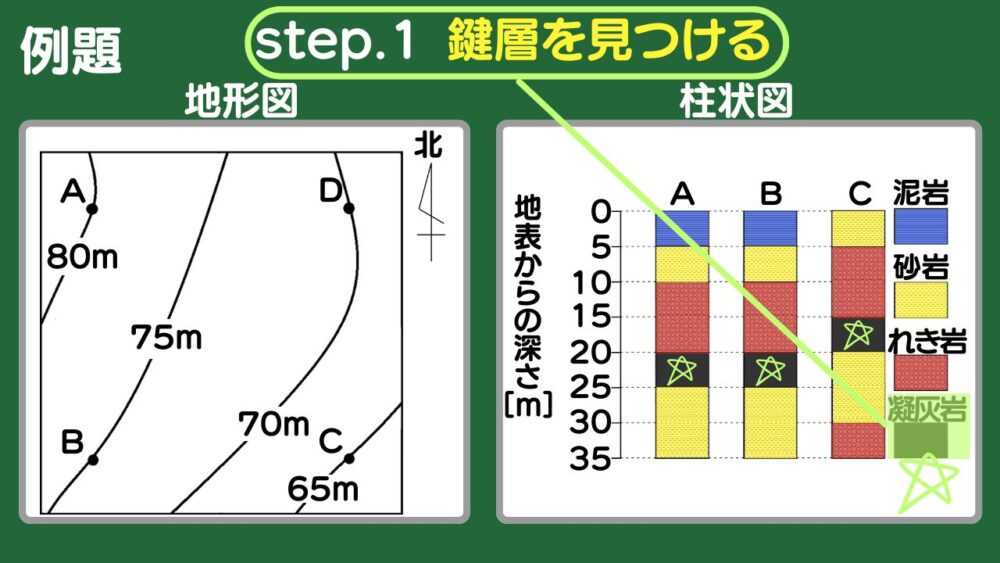

例題を下図に示します。地形図と柱状図を見て地層の傾きを求めましょう。

![]()

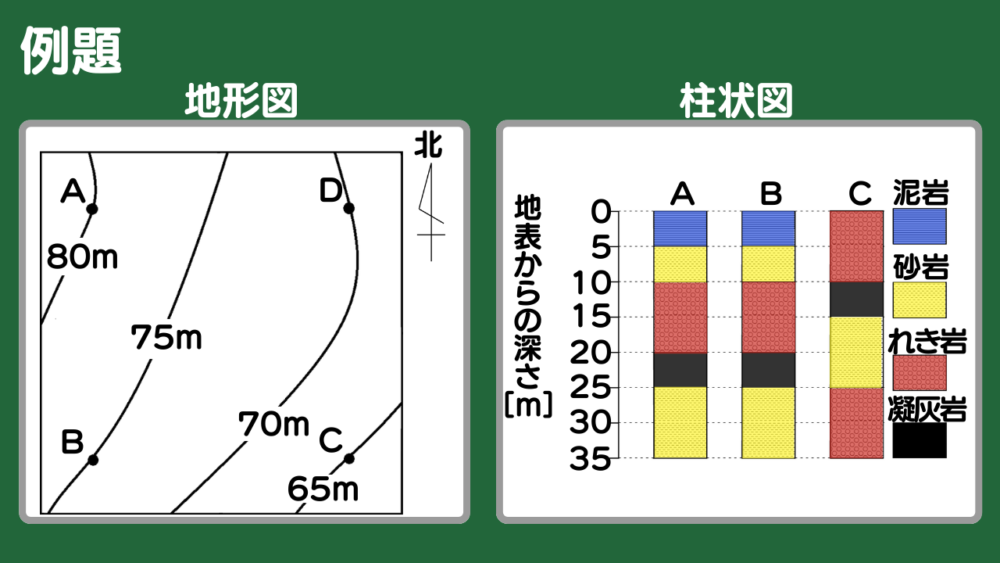

1.鍵層を見つける

凝灰岩の層(火山灰)や石灰岩、チャートなどが鍵層です。

分かりやすく、星印(☆)を書いておきましょう。

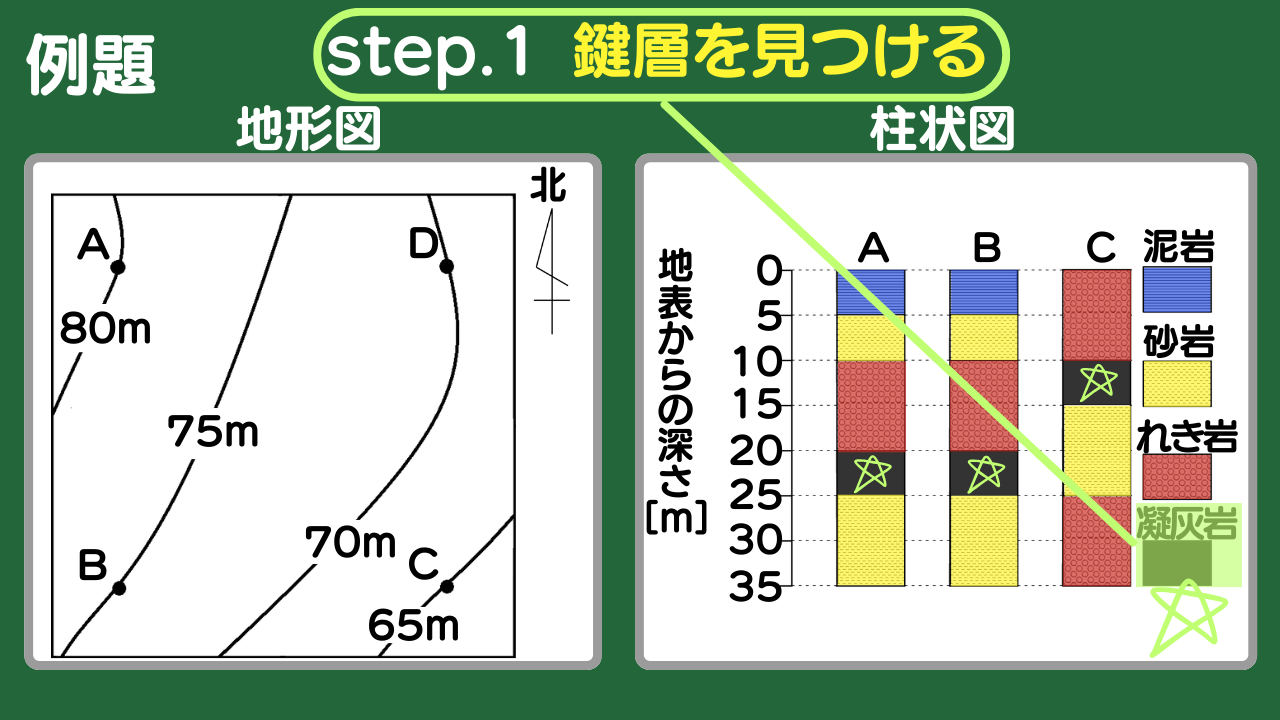

2.柱状図を標高に合わせる

次の手順どおりにグラフを書きましょう。

- グラフを書くスペースを用意する

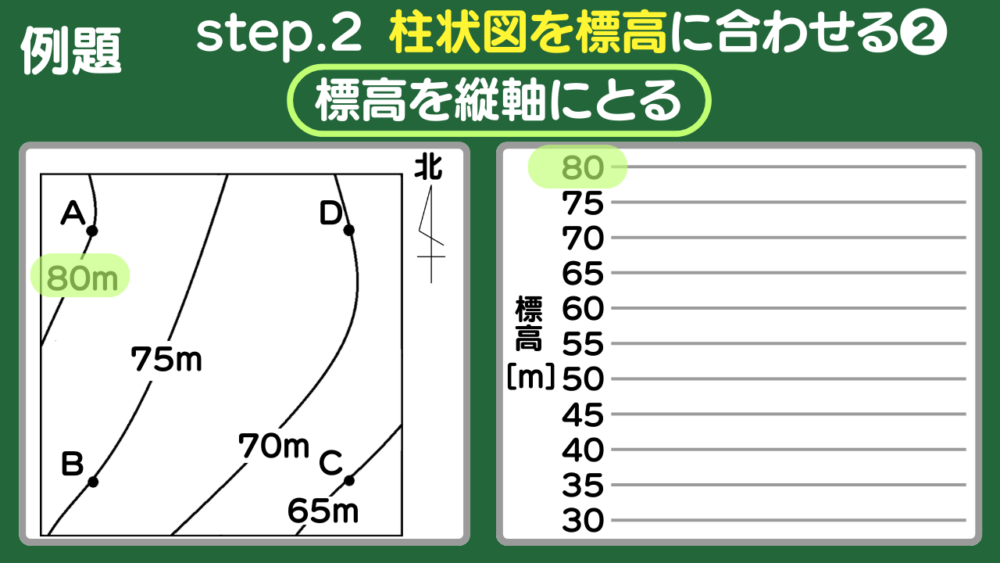

- 標高を縦軸にとる

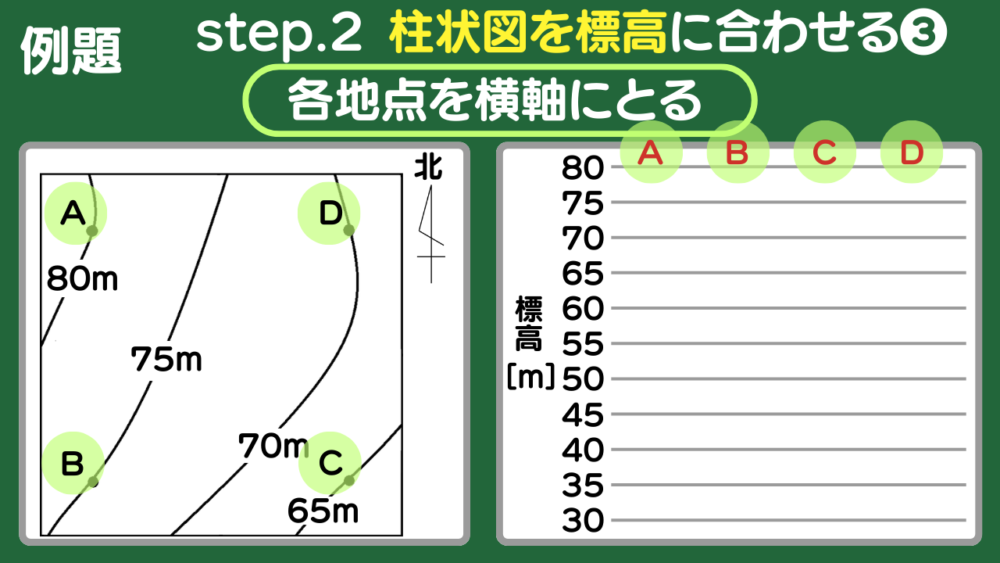

- 地形図を見て、西側から順に各地点を横軸にとる

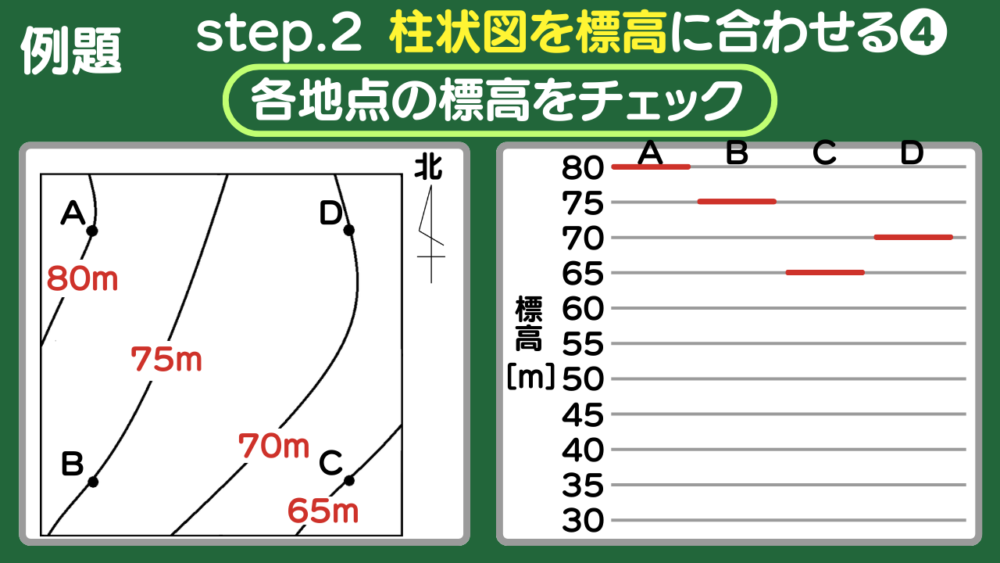

- 各地点の標高をグラフにチェックする

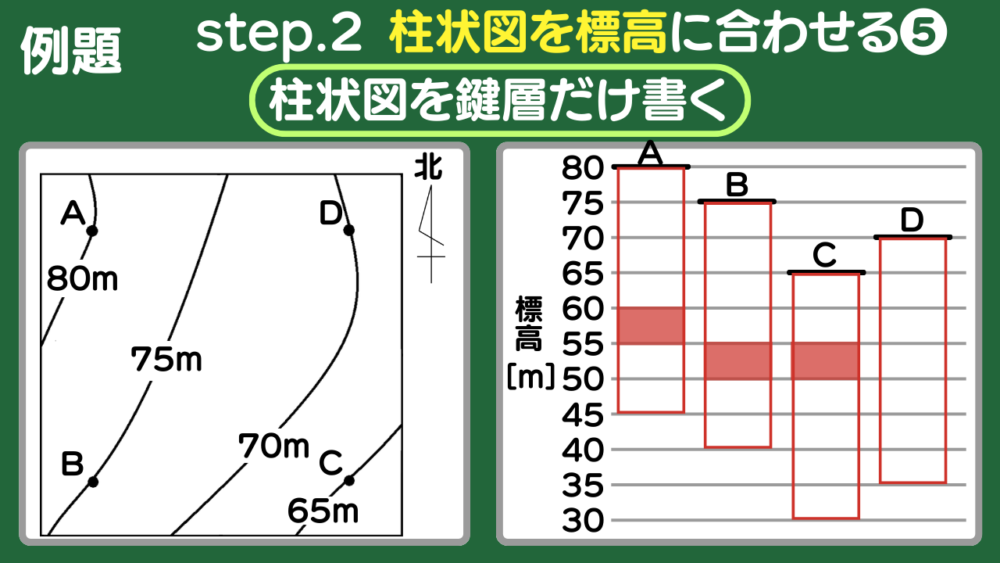

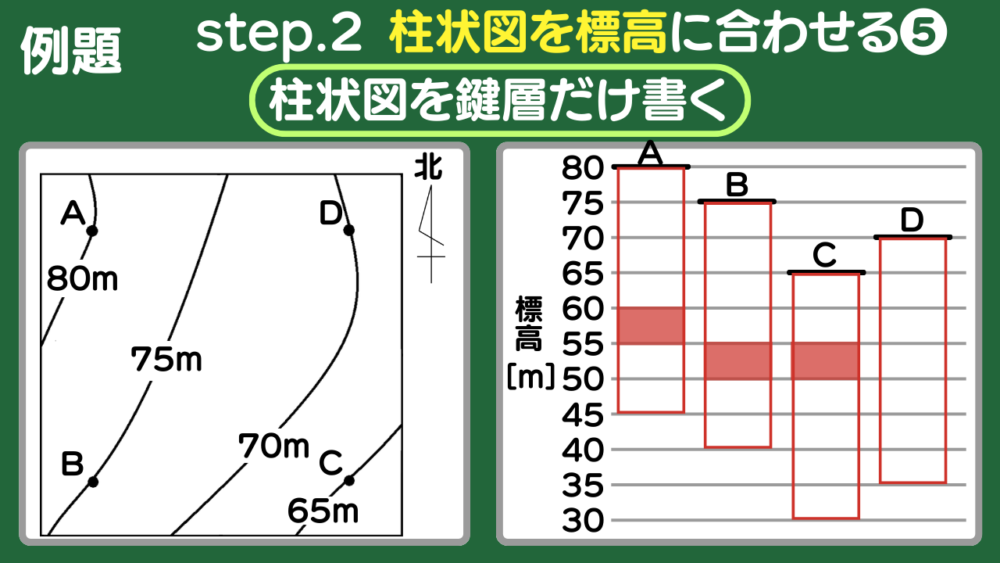

- 柱状図を鍵層だけ書く

上記の手順どおりにグラフを書くと、柱状図を標高に合わせられます。

2-1.グラフを書くスペースを用意する

問題用紙の余白をつかってグラフを書きましょう。

2-2.標高を縦軸にとる

上図のように標高を縦軸にとり、横線を引きましょう。

グラフに書く最大値は、地形図の標高の最大値です。例題では地形図の最大値80mを、グラフにも書きます。

2-3.地形図を見て、西側から順に各地点を横軸にとる

具体的には、左上、左下、右下、右上の順に書くことがおすすめです。

2-4.各地点の標高をグラフにチェックする

上図のようにグラフ内に標高を書き入れておくと、次の柱状図を書く作業がしやすくなります。

2-5.柱状図を鍵層だけ書く

グラフ内にチェックしていた標高から下に、柱状図を書きます。柱状図を標高に合わせられます。

注意点は、鍵層だけを書くことです。砂岩や泥岩を書いても、問題を解くうえで必要ないため、鍵層である凝灰岩層だけ書きましょう。

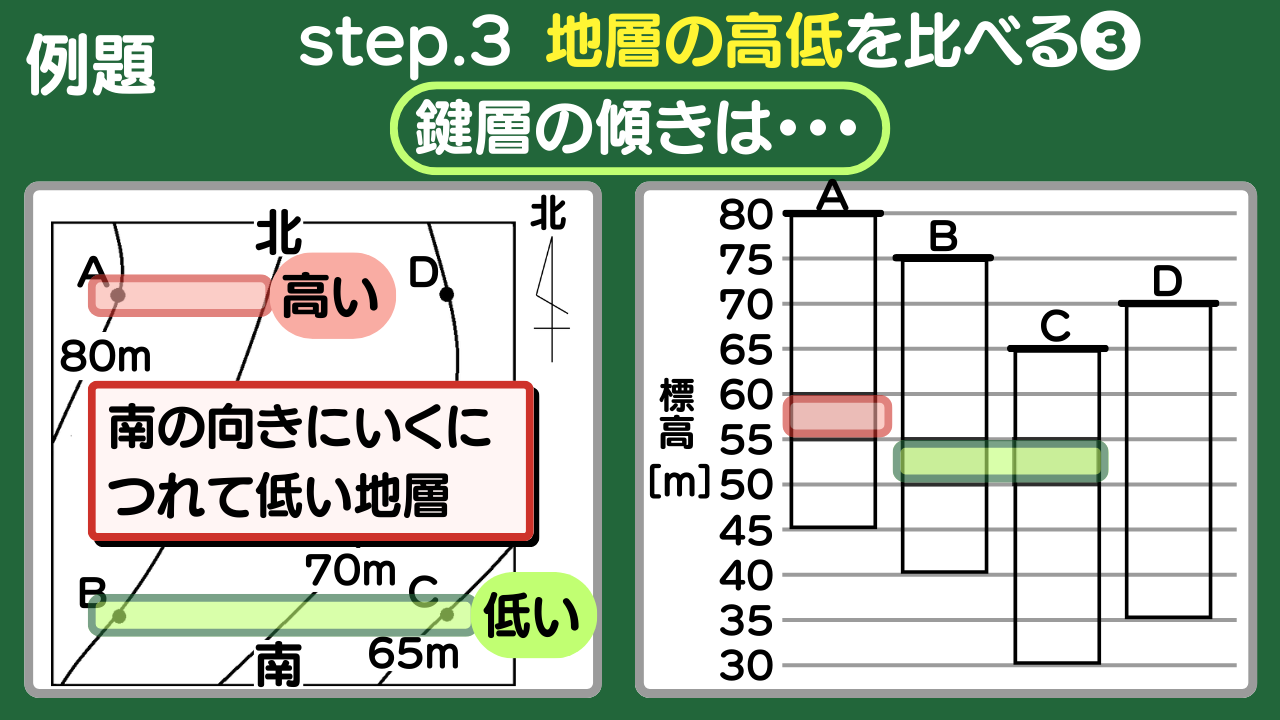

3.地層の高低を比べる

書いたグラフをもとに、地層の高低を比べる方法は次のとおりです。

- 鍵層の高さが同じ地点を見つける

- 地形図で鍵層が同じ高さの地点を囲

- 地層の傾きを考える

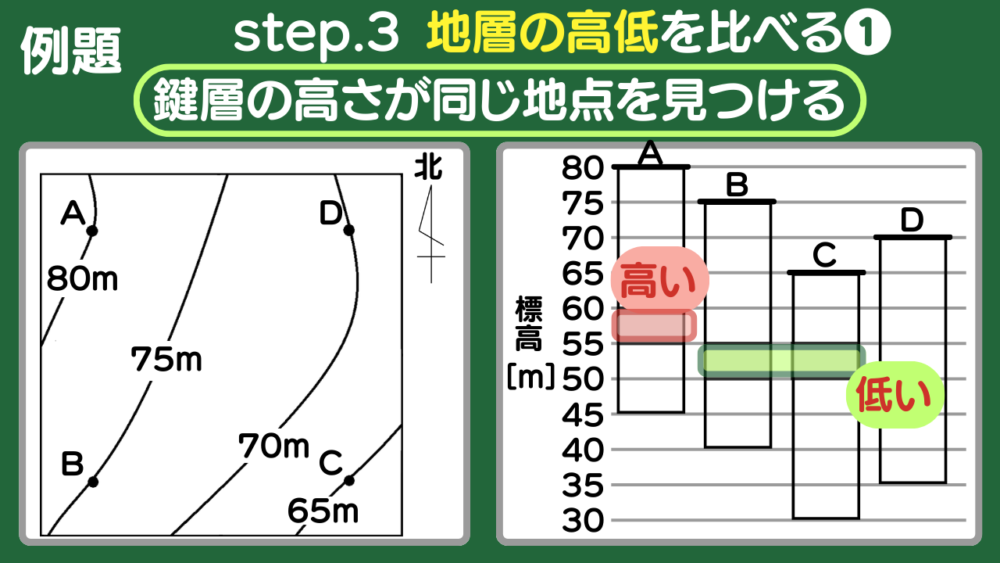

3-1.鍵層の高さが同じ地点を見つける

![]()

「高い」「低い」を記入しておくと分かりやすいです。

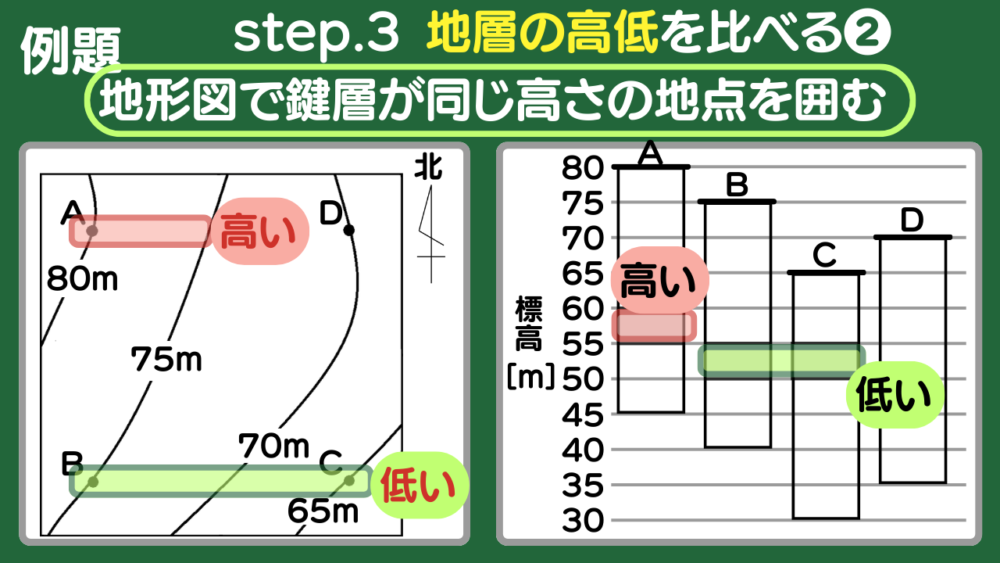

3-2.地形図で鍵層が同じ高さの地点を囲む

例題の場合、地点Bと地点Cが鍵層の標高が同じなので丸で囲みます。「高い」「低い」を記入しておくと分かりやすいです。

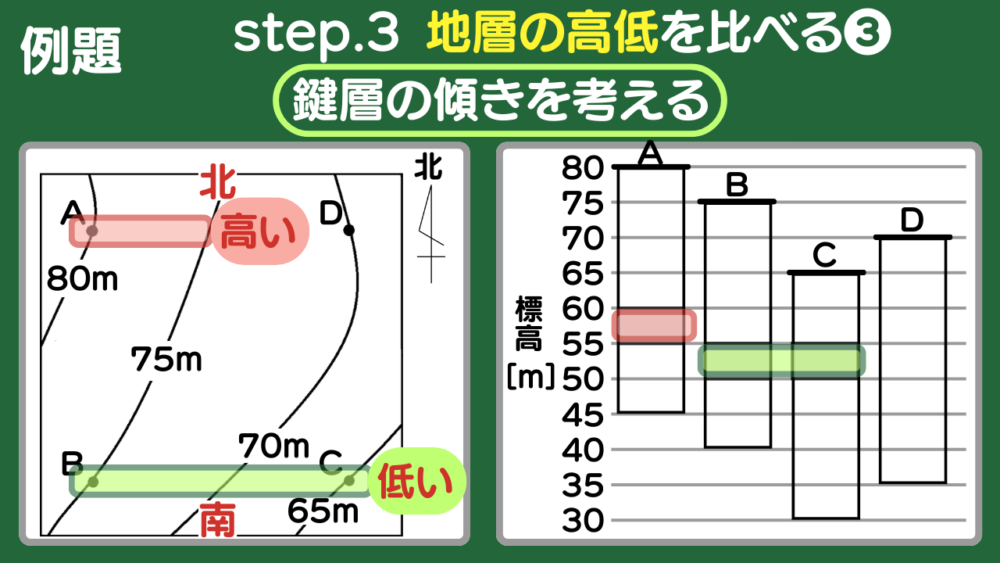

3-3.地層の傾きを考える

地形図に書き入れた鍵層の標高が「高い」のか「低い」のかを見て、鍵層の傾きを考えましょう。

例題の答えは「この地域の地層は、南の向きにいくにつれて地層が低くなっている」です。

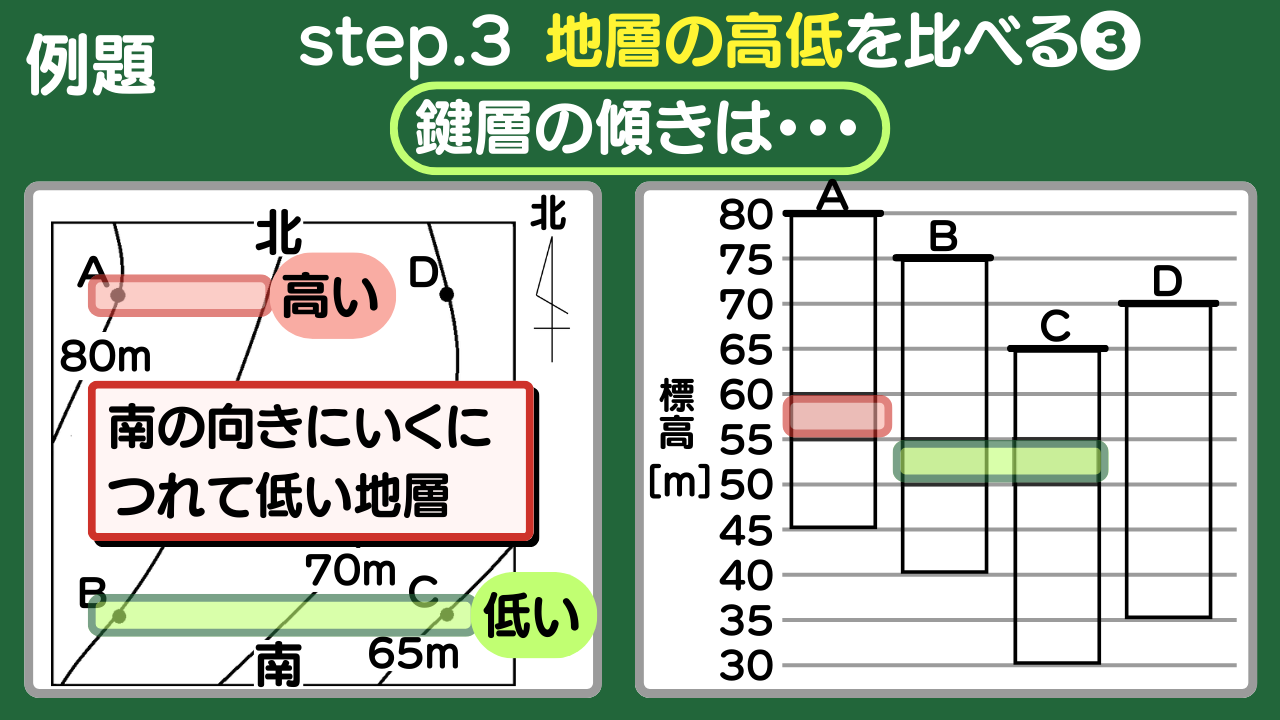

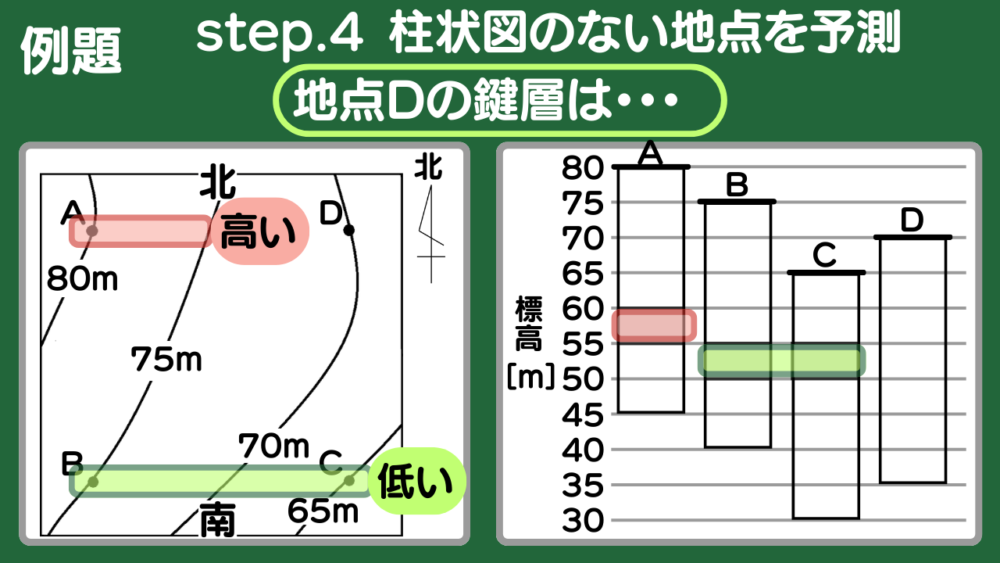

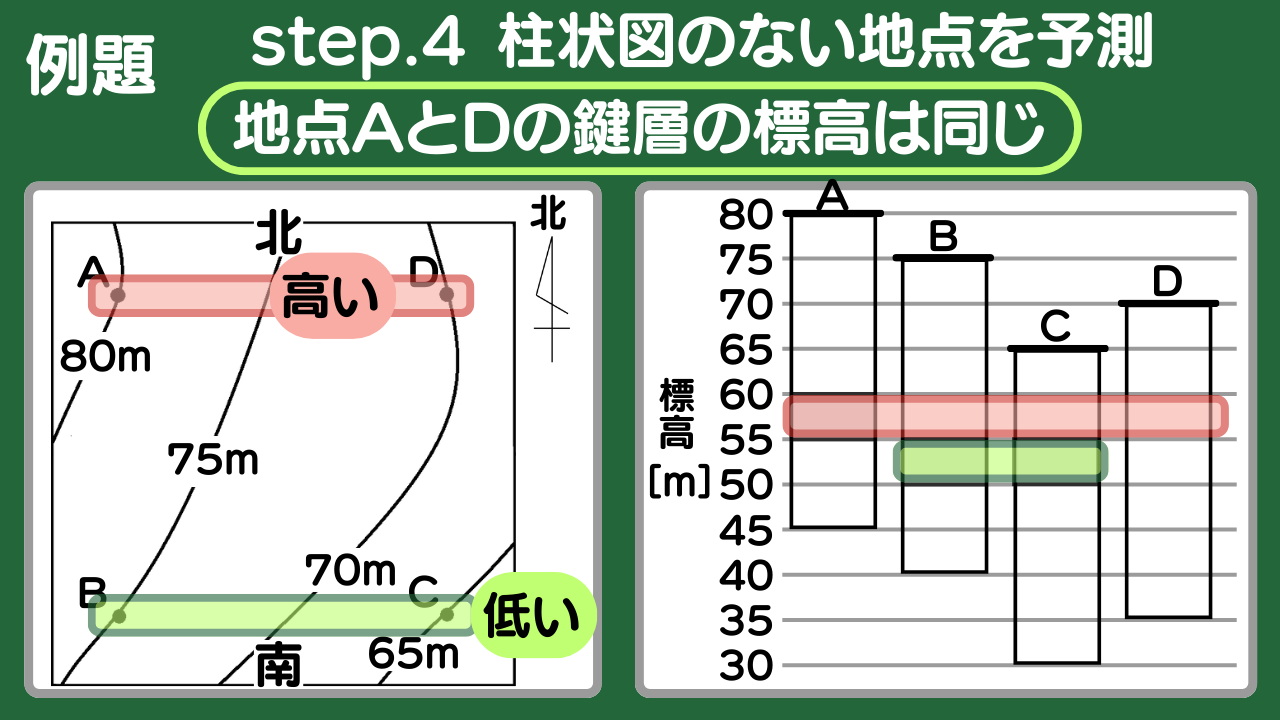

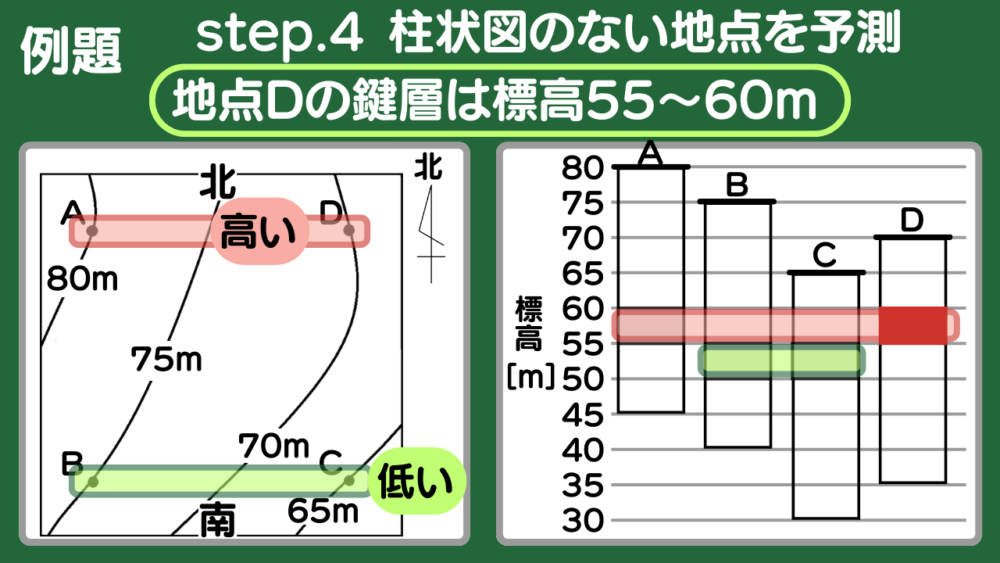

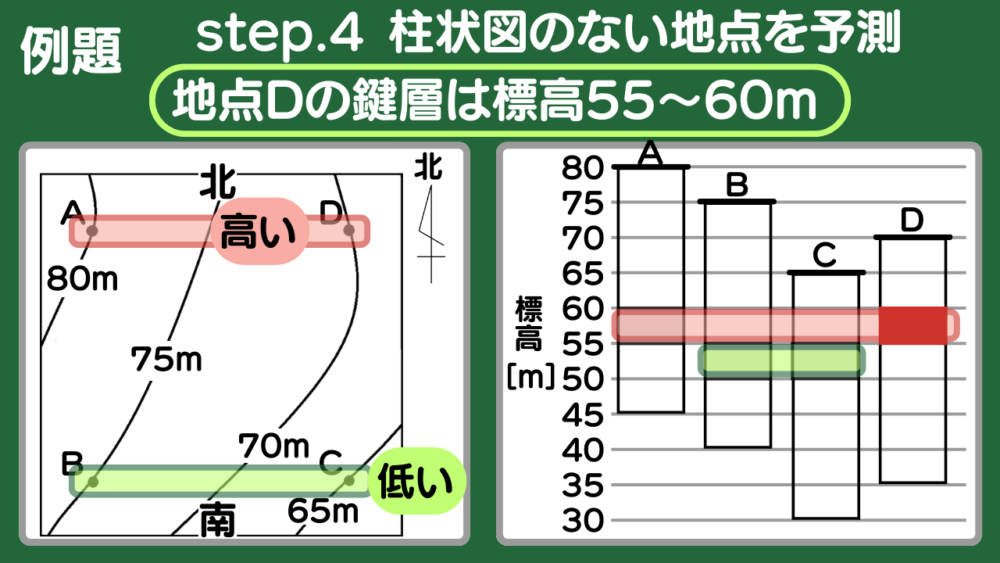

4.応用問題「地点Dの鍵層の標高」を求める

中学理科の地層の問題では、地層が曲がることを考えません。地点Bと地点Cが同じ標高なら、地点Aと地点Dも同じ標高です。

地形図において、地点Aと地点Dを丸で囲むと分かりやすいです。

グラフでも地点Aと地点Dを丸で囲むと、地点Dの標高が分かります。

例題では地点Dの標高は55m~60mという答えが出ます。

上の手順を、何も見なくてもできるようになるまで練習しましょう。

練習問題は次の章で用意しています。

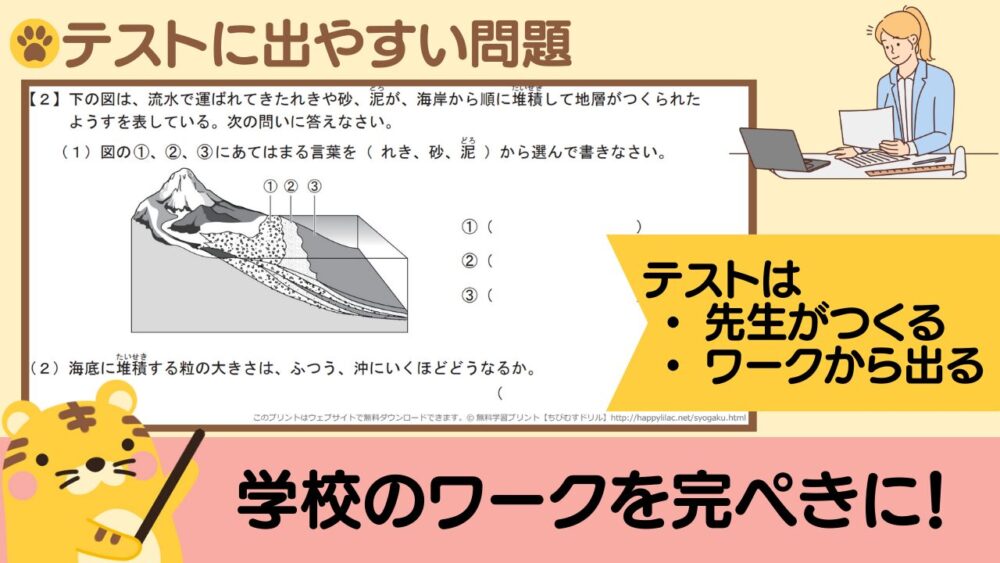

地層と堆積のテストに出やすい問題|中1 理科

![]()

「魚を与えるのではなく、釣り方を教えよ」という昔のえらい人(老子)のことばがあります。

「テストによく出る問題を与えられる」のではなく「テストにどのような問題が出るのか考える」方が、実は結果が出やすいです。

学校で成績が良い生徒たちは、テスト問題の予想法を分かっているのです。

テストに出やすい問題は学校のワークにある

定期テストに出る問題は、いつも学校で使っているワークの問題がメインです。

学校の先生はゼロから問題をつくらないからです。先生たちは、授業で使っている教材を参考にして、テスト問題をつくっています。

ワークの問題を参考にして、教員がテストをつくるときのポイントは次のとおりです。

基本学的に、学校のワークを次のように改造していきます

- 記号をシャッフルする

- 授業で説明した話を問題に追加する

- 問題を深く掘り下げて難問化する

先生によりますが、テストに出す学校のワークの割合は5割~8割ほどでしょう。学校の教材をいかに理解するかが、定期テスト攻略のカギになるのです。

けい先生的「テストに出やすい問題」

テストに出やすい問題の予想の仕方を理解したうえで、次の問題にチャレンジしてみてください。

問題追加作業中…coming soon…

まとめ|柱状図と地層の傾きの求め方を攻略して理科の成績UP

中1理科の地学で学ぶ地層の傾きを求める問題について解説しました。

次のとおりに解いていくと、答えが必ず出てきます。しっかり理解しましょう。

1. まず鍵層を見つけるようにしましょう。

2. 鍵層を見つけたら、柱状図を標高に合わせたグラフを書きます。

3. 柱状図を標高に合わせたグラフをつくれたら、地層の高低を比べます。

4. 地層の高低を比べることで、地層の傾きが分かります。

5. 地層の傾きが分かれば、柱状図が示されていない地点の地層を予想できます。

上記の5つの手順を、手順通りにやっていくことで必ず柱状図と地層の傾きの問題が解けます。例題を含めて練習問題を10問つくったので、ぜひ解いてみてください。

学校のワークと先生の説明、この記事での解説を見比べて、テストに出そうな問題を考えながら勉強してください。学校のワークは3回解きましょう。正しい方法で3回解くと、テストの点数が確実に上がるからです。

次の記事では、理科が苦手でも得点源にできる失敗しない勉強法を解説しています。ぜひ参考にしてください。