「相同器官って、つまりどういうこと?」

「生物の進化がイマイチよく分からない…」

この記事では、現役理科教員である私が【中3理科】脊椎動物の進化と、その証拠である相同器官を分かりやすく徹底解説します。

化石やシソチョウ、カモノハシといった具体例をとおして、生物の進化について学びを深めましょう。

進化と相同器官は理解さえすれば、定期テストや入試で必ず高得点をねらえます。

【進化的近さとは?】脊椎動物の共通点から見る関係性

「進化的近さ」とは生物がどれくらい昔に共通の祖先から枝分かれしたかめを表すものです。

共通点が多い生物ほど、進化的に近い関係にあると考えられます

脊椎動物(魚類・両生類・は虫類・鳥類・哺乳類)の共通点から進化的な関係を見ていきましょう。

そもそも脊椎動物ってなんだっけ?という方は下の記事で復習できます▼

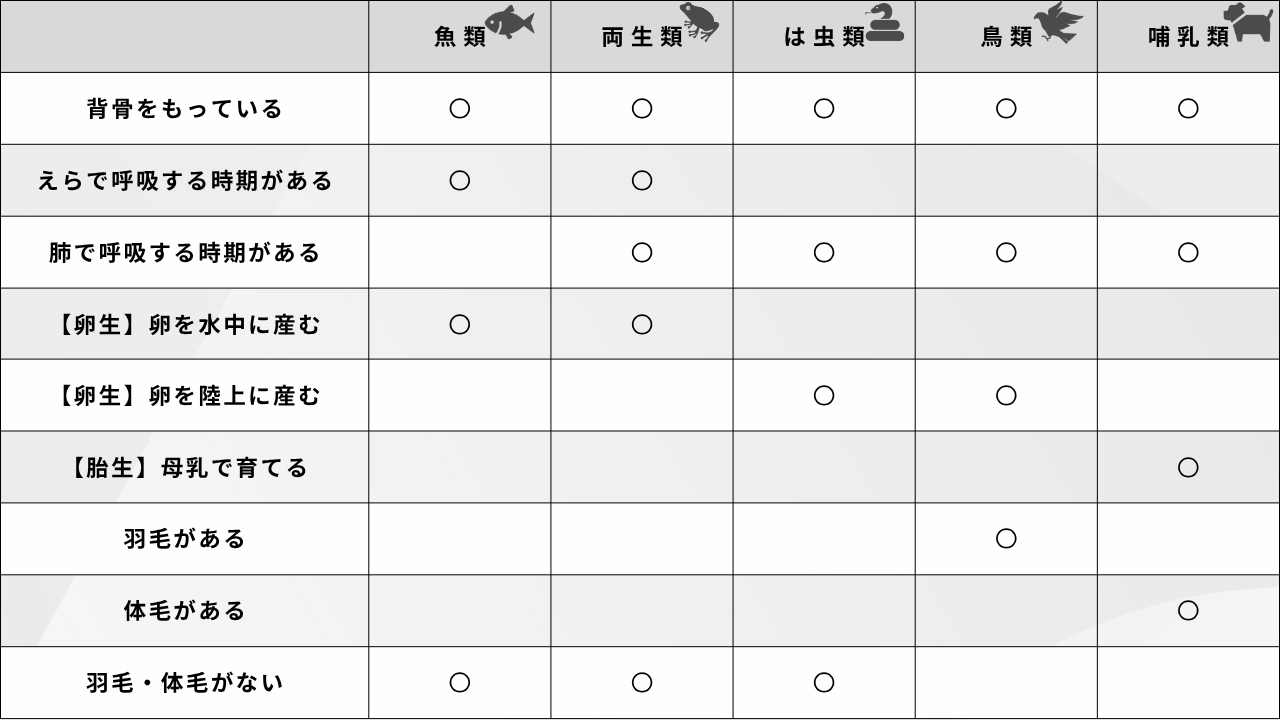

下の表は、脊椎動物のグループが持つ主な特徴をまとめたものです。それぞれの共通点を探してみましょう。

![]()

![比較するグループ 共通点の数 魚類×両生類 4つ 魚類×哺乳類 1つ 両生類×は虫類 3つ は虫類×鳥類 2つ 鳥類×哺乳類 2つ \ 共通点の数が多い = 似ている / 4つの共通点がある[背骨・えら呼吸・水中に卵・体表の特徴]…似ている 共通しているのは「背骨」の1つだけ…似ていない](https://tanoshimurika.com/wp-content/uploads/2025/07/mammal-evolution-tree.png)

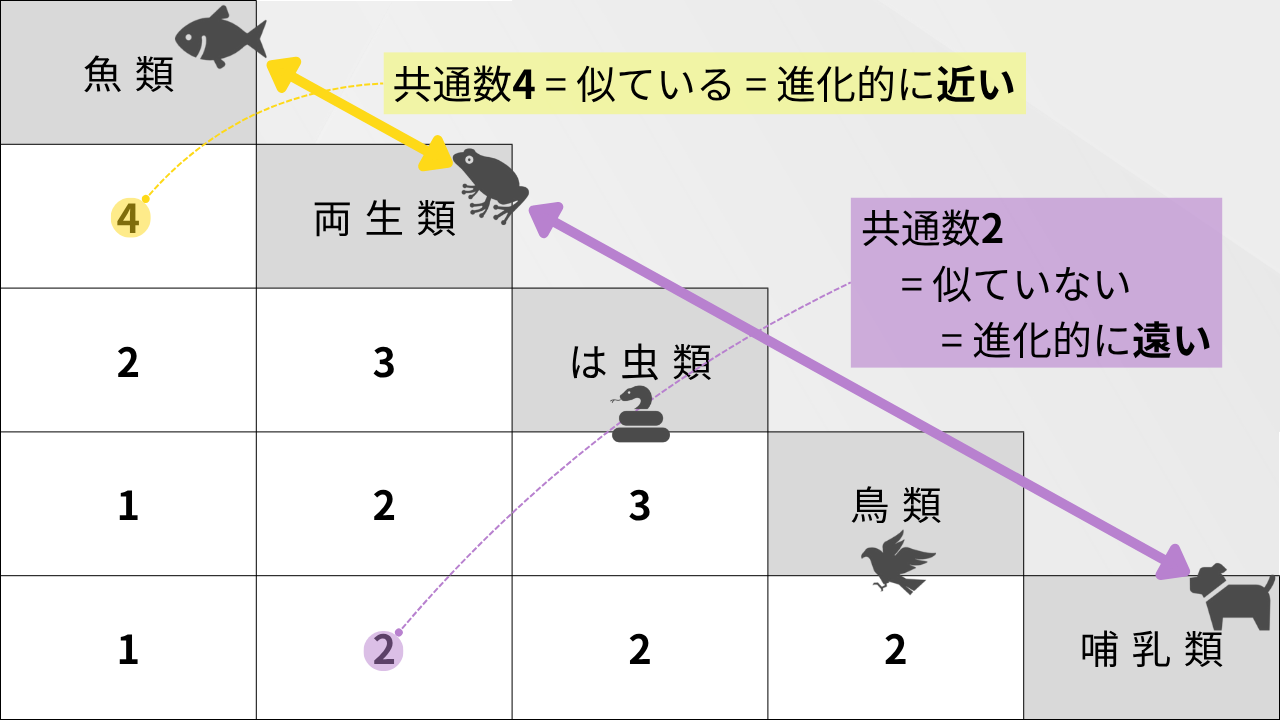

すべてのグループの共通点の数ををまとめると、下の図のようになります。

上の図からも分かるように、魚類は両生類と最も共通点が多く、似ています。 一方で、魚類と最も特徴が異なり、似ていないのは哺乳類です。

脊椎動物の共通点を考えることで、生物どうしの進化的なつながりが見えてきます。つまり「共通点が多い=進化的に近い」と考えられます。

進化的なつながりは、すべての脊椎動物が共通の祖先から多様に進化してきた証拠なのです。

【化石から見る】脊椎動物の進化の歴史

地球に生命が誕生したのは、約38億年前。多くの生物が生まれ、そして絶滅してきました。その証拠となるのが化石です。

化石から分かること

化石とは、地層の中に残された昔の生物のからだや生活の跡のこと。

化石からわかること:

- 生きていた時代(地質年代)

- 当時の環境(海だったか陸だったか)

- どのような順番で進化したか

たくさんの化石を調べることで、生物は時代とともに少しずつ変化してきたことが分かりました。これが進化の証拠なのです。

脊椎動物の進化の順番

地層を深く掘っていくと、下にある地層ほど古く、上にある地層ほど新しいことが分かります。

多くの化石を調べた結果、脊椎動物の化石が見つかる順番には、あるきまりがあることが分かりました。

古い地層からは原始的な生物の化石が、新しい地層からは進化が進んだ生物の化石が見つかる、というきまりです。

脊椎動物の化石が見つかる順番は、次のとおりです。

魚類 → 両生類 → は虫類 → 哺乳類・鳥類

この順番は、脊椎動物が水中で生まれ、そのあと陸上へと進出していくという、進化の道のりを示しています。

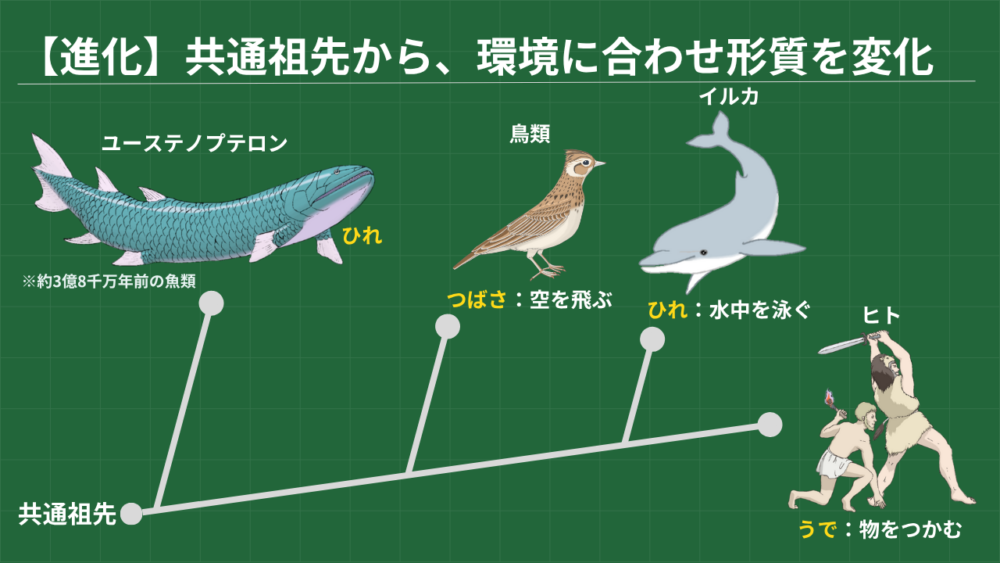

進化とは世代をこえて生物の形質が変化していくことです。

遺伝子は不変ではなく、長い年月をかけて変化します。この遺伝子の変化が積み重なることで、生物は進化すると考えられています。

生物は長い歴史の中で、それぞれの環境に合う体のつくりを持つように進化してきたのです。

水中から陸上への適応

化石の記録をたどると、脊椎動物がどのように水中から陸上へと生活の場を広げてきたかが分かります。

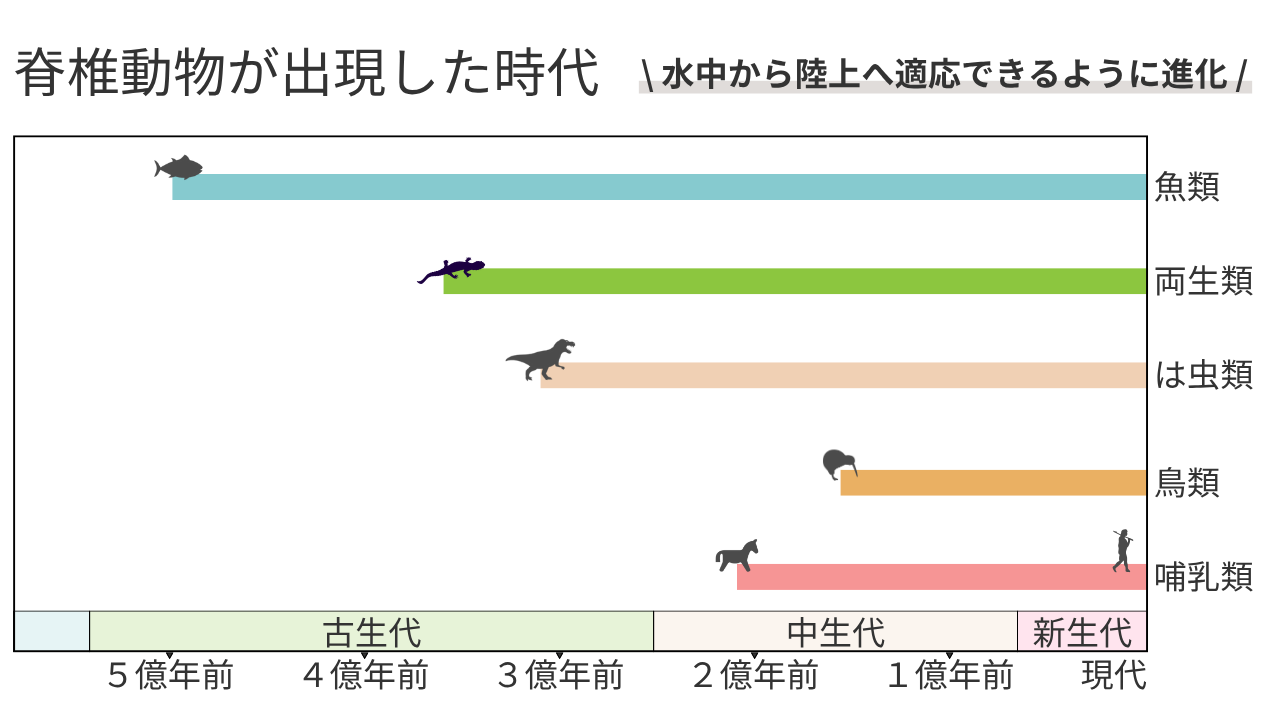

下の図は脊椎動物の進化の流れを示しています。

![\ 水中から陸上へ適応できるように進化 / [脊椎動物の進化の流れ] 魚類が最初に現れ、 海で生活 えらをつかい、 水中の酸素をとり入れた 魚類のうち、 空気中の酸素を取り入れ ひれをあしのようにつかって移動できる種が出現 魚類の一部から陸上生活に適した両生類が進化 魚類と両生類の共通点 …水中に殻のない卵を うむこと 両生類は4本あしで、 成体は肺呼吸できる 両生類の一部から陸上の乾燥に耐えられるは虫類や哺乳類が進化 は虫類 …陸上に殻のある卵を うむ 乾燥にたえられるため、陸上生活に適応できた 恐竜が一時、繁栄した は虫類の一部(羽毛恐竜など)から鳥類が進化 シソチョウ …は虫類と鳥類の中間的 性質をもつ](https://tanoshimurika.com/wp-content/uploads/2025/07/c3577a3bc838e04ca6ef69915ca67edc.png)

上の図からも分かるように、脊椎動物は

- 魚類→両生類

- 水中のひれ→あし

- えら呼吸→肺呼吸

- 水中に殻のない卵→陸上に殻のある卵

と、少しずつ体を変化させながら陸上へ適応してきました。

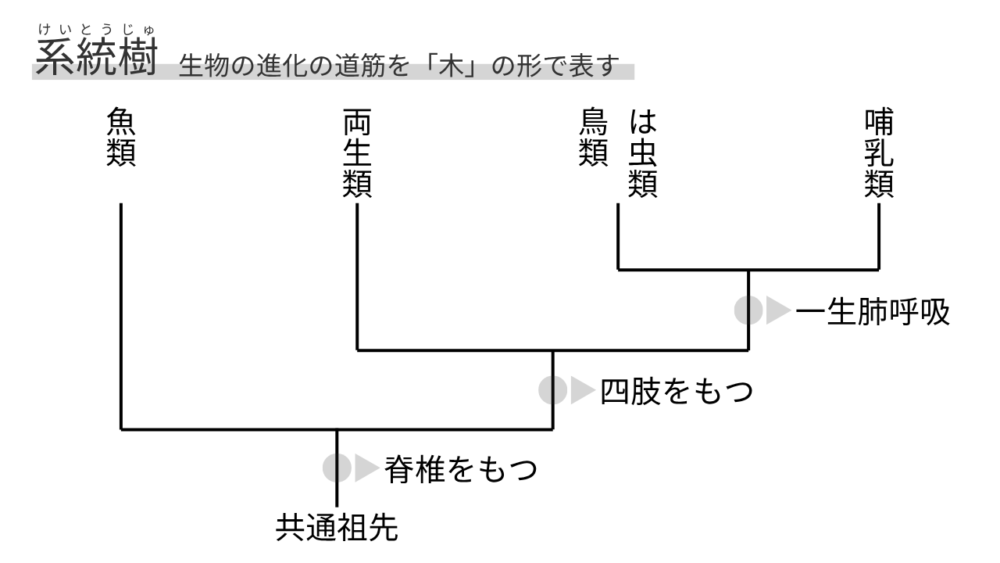

このように、1つの祖先から多様な生物が進化してきた道のりを表すのに便利なのが、系統樹(けいとうじゅ)です。

下の図は、脊椎動物の系統樹の例です。

系統樹は、生物の進化の歴史を「木の枝分かれ」のように示しています。

系統樹から分かること;

- 枝分かれが多い = その後に多様な種類が生まれている

- 根元に近い = 共通の祖先に近い存在

系統樹を見ることで、生物どうしのつながりや進化の歴史が視覚的に理解できるようになります。

【相同器官から見る】脊椎動物の進化の流れ

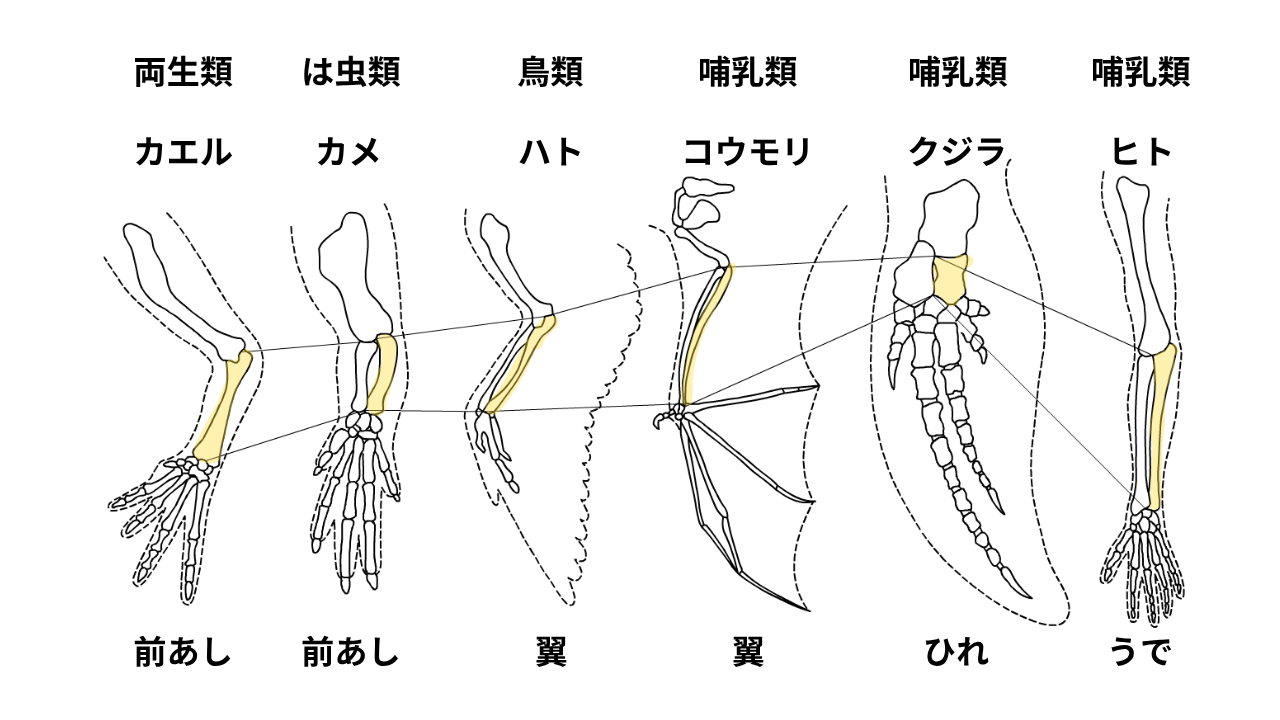

ヒトのうで、鳥の翼(つばさ)、クジラのひれ。これらは見た目はちがいますが、相同器官(そうどうきかん)と呼ばれるものです。

相同器官とは、現在の形やはたらきはちがっても、基本的なつくりが同じで、起源が同じだったと考えられる器官のことです。

相同器官は、共通の祖先から受けついだ器官だと考えられています。

例えば、ヒトのうでには上腕骨(じょうわんこつ)、尺骨(しゃっこつ)、橈骨(とうこつ)といった骨があります。

鳥のつばさやクジラのひれにも、これらと同じような骨の並びが見られるのです。

下の図を見ると分かりやすいでしょう。

上図からも分かるように、骨格の基本的なつくりがよく似ていますよね。これは、すべての脊椎動物が共通の祖先から進化してきた、という何よりの証拠です。

前あしや翼、うでが相同器官であることから、脊椎動物は共通の祖先から変化し、それぞれの特徴をもつようになったことが分かります。

これは、共通の祖先から受けついだ基本的な骨格をもちながら、それぞれの生活環境に合わせて形やはたらきが変化した(進化した) 結果なのです。

例えば、空を飛ぶ鳥には「翼」が、水中を泳ぐクジラには「ひれ」が、そして物をつかむヒトには「うで」が進化しました。

相同器官は、生物が多様な進化を遂げてきたことを示す大切な情報なのです。

【シソチョウとは?】進化をつなぐ生物

生物の進化を考えるとき、グループとグループのつなぎ目となる生物の存在は、貴重な手がかりになります。そんな進化の証拠ともいえるのがシソチョウ(始祖鳥)です。

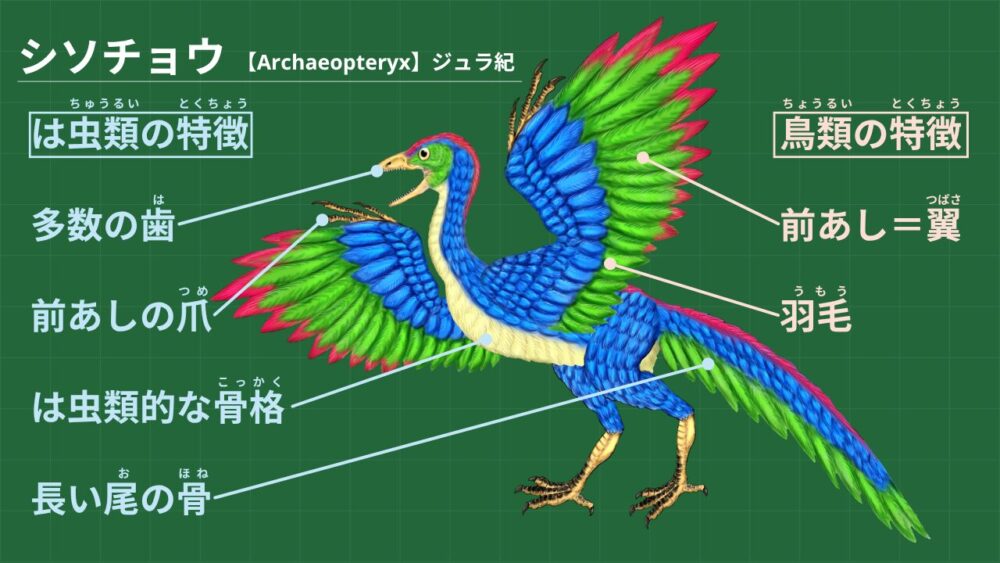

シソチョウは、約1億5000万年前の地層から見つかった、すでに絶滅した鳥類です。その化石は、鳥類とは虫類の両方の特徴を持っていました。

上図のように、シソチョウは鳥類とは虫類の中間の生物であり「鳥類がは虫類から進化した」ことを示す重要な証拠となりました。

中間的な特徴を持つ生物は、シソチョウだけではありません。カモノハシやシーラカンスも、進化の連続性を示す貴重な例です。

現在もオーストラリアなどに生息するカモノハシは、哺乳類でありながら卵を産みます。

カモノハシは、哺乳類が卵を産む動物から進化してきたことを示す貴重な例とされています。

「生きる化石」とも呼ばれるシーラカンスは、魚類から両生類への進化を考えるうえで重要な生物です。

ひれには骨と関節があり、まるで歩くように泳ぐ姿は、両生類の足の原型を思わせます。

生きている化石(生きた化石ともいう)とは、大昔からほとんど姿を変えずに、今も生きている生き物のことです。

🐟有名な生きている化石の例

- シーラカンス

- ハイギョ

- カブトガニ

- オウムガイ

- ナメクジウオ

- メタセコイア

- イチョウ

【植物の進化】海から陸への適応

ダーウィンの進化論の影響で、ヒトなどの動物が徐々に姿を変えてきたイメージをもっている方が多いですが、実は植物も進化を続けてきました。

約4億年以上前、地球の植物はほとんどが海に住む藻類(そうるい)でした。

ワカメやコンブのような植物をイメージしてください。

藻類は水中で生活していて、次のような特徴がありました。

藻類(そうるい)の特徴:

- からだ全体の表面で水を吸収する

- 根・茎・葉の区別がなく、水や養分を運ぶ維管束がない

- 胞子(ほうし)でふえる

- 受精に水が必要

より効率よく光合成をするため、植物が陸上へ進出するようになると、コケ植物、シダ植物、種子植物が出現しました。

- コケ植物(最初の陸上植物):じめじめした場所でしか生きられず、維管束も未発達。胞子でふえるが、受精には水が必要。

- シダ植物(維管束の獲得):水や養分を運ぶ維管束をもち、コケ植物より乾燥に強い場所で生息。茎や根も発達したが、胞子でふえ、受精にはまだ水が必要。

- 種子植物(乾燥への完全適応):約3億年前に登場し、水がなくても受精できる花粉と、乾燥から守られた種子を獲得。

動物と同じく、植物も水中から陸上に適応するように進化してきたのです。

【まとめ】生物の進化の流れと相同器官を徹底確認!

この記事では、特に脊椎動物と植物の進化の道のりについて解説してきました。

最後に、そのポイントをもう一度確認してみましょう。

脊椎動物の進化の手がかりは主に次の3つです。

- 化石が発見された地層から推定される地質年代

- 相同器官

- シソチョウなど進化における中間的な生物の存在

脊椎動物の化石が見つかる順番は、次のとおりです。

脊椎動物の化石が見つかる順番:

- 魚類(海の中に最初に出現)

- 両生類(浅瀬を移動、肺呼吸もできる)

- は虫類(乾燥に耐えられる)・哺乳類

- 鳥類(羽毛恐竜などから進化した)

脊椎動物の進化に関して、次の2点は理解して覚えておくといいでしょう。

- 脊椎動物は、水中から陸上へと適応するように進化してきた

- 特徴が似ているグループほど、地球上に出現した時代が近い

✅相同器官とは、現在の形やはたらきはちがっても、基本的なつくりが同じで、起源が同じだったと考えられる器官のことです。共通の祖先から進化してきた証拠といえます。

✅シソチョウは、鳥類とは虫類の中間の特徴をもち「鳥類がは虫類から進化した」ことを示す生物です。

シソチョウの特徴:

は虫類の特徴

- 口に歯がある

- 前あしに爪(つめ)がある

- 尾に骨がある

- 基本的な骨格がは虫類的である

鳥類の特徴

- 羽毛がある

- 前あしが翼(つばさ)になっている

✅植物について、海の藻類から陸上へ適応し、コケ植物→シダ植物→種子植物へと進化しました。

中1生物「植物の分類」について復習したい方は、次の記事が参考になるでしょう▼

中1生物「動物の分類」については、下の記事で確認することがおすすめです▼