「顕性や潜性、3:1ってどういうこと?」

「遺伝子とDNA、染色体のちがいが分からない!」

この記事を読めば、中3理科で学ぶ遺伝の基本から、メンデルの遺伝の実験、顕性:潜性=3:1のしくみまで、すべてがスッキリ理解できます。

そこで、現役教員の私が、豊富な図や具体例で徹底解説。教科書だけでは分かりにくい内容も、この1記事だけでマスターできます。

【基本】遺伝のしくみ

ヒトや他の生き物が持つ特徴は、親から子へ受け継がれます。この現象を遺伝と呼びます。

この章では、遺伝を理解するための基本的な用語を解説します。

形質・遺伝・遺伝子

生物が持つ形や性質などの特徴を形質(けいしつ)といいます。

例えば、エンドウの種子の「丸」や「しわ」、花弁の「赤色」や「白色」などが形質です。

親の形質が子孫に現れることを遺伝といいます。

形質のもとになる情報の本体を遺伝子(いでんし)といいます。

遺伝子は、細胞の染色体(せんしょくたい)の中に含まれていて、親から子へと受けつがれます。

純系とは?|自家受粉・他家受粉

同じ形質を持つ個体どうしをかけ合わせたとき、いつも親と同じ形質の個体ができるものを純系(じゅんけい)といいます。

例えば、代々丸い種子しかできないエンドウは、丸い種子の純系だといえます。

植物の受粉には、自家受粉と他家受粉があります。

- 自家受粉(じかじゅふん):

同じ個体のおしべの花粉が、同じ個体のめしべにつくこと。

エンドウは花弁に包まれ、自然に自家受粉する。 - 他家受粉(たかじゅふん):

ちがう個体の花粉がめしべの柱頭につくこと。

メンデルは、花弁にめしべとおしべが包まれており、自然に自家受粉するという理由から、エンドウを遺伝の実験に用いました。

他家受粉では、遺伝子の組み合わせが多様な子孫をつくることができるというメリットがあります。これは、他の個体から自分が持っていない遺伝子を受けとれるためです。

対立形質と顕性形質・潜性形質

ある形質について、同時に現れない2つの対になる形質を対立形質(たいりつけいしつ)と言います。例えば、エンドウの種子の「丸」と「しわ」です。

対立形質を持つ純系どうしをかけ合わせたとき、子に現れる形質を顕性形質(けんせいけいしつ)といい、子に現れない形質を潜性形質(せんせいけいしつ)といいます。

潜性形質は、子の世代では見えなくても、孫の世代で再び現れることがあります。

- 顕(けん)は、「あらわれる」「はっきり見える」という意。

→ 見た目に出る形質⇒ 顕性形質 - 潜(せん)は、「もぐる」「見えないところにかくれる」という意。

→ かくれて見えない形質⇒ 潜性形質

例えばエンドウの種子では、「丸い」形質と「しわ」の形質が対になっています。

丸い種子の純系(AA)と、しわの種子の純系(aa)をかけ合わせると、子はすべて丸い種子(Aa)になります。

この場合、「丸い形」が顕性形質、「しわの形」が潜性形質です。かつては「優性形質・劣性形質」と呼ばれていました。

✅ マツバボタン

花弁の色:赤色(顕性) vs 白色(潜性)

✅ ネコ

毛の長さ:短毛(顕性) vs 長毛(潜性)

✅ メダカ

体色:黒色(顕性) vs 黄色(潜性)

⚠️ マルバアサガオ

花の色:赤色と白色をかけ合わせると、子が桃色になることがある。不完全優性(ふかんぜんゆうせい)と呼び、顕性・潜性の関係では説明できない。

生殖による形質の現れ方のちがい

有性生殖と無性生殖ではしくみが異なるため、形質の現れ方に次のようなちがいがあります。

メンデルの遺伝の法則|3:1とは?

メンデルの遺伝の法則は多くの中学生が苦手だと感じる単元です。

この章では、テストや入試問題にも出やすいのに、多くの中学生がつまづいてしまう「顕性:潜性=3:1」を徹底的に分かりやすく解説します。

「遺伝の父」メンデルって誰?

遺伝のしくみを解き明かしたのが、メンデルです。

![グレゴール・ヨハン・メンデル 1822–1884[オーストリア] 修道院の神父であり、生物学者。 1856年から8年間、エンドウマメの遺伝実験を行った。 遺伝の法則(分離の法則など)を発見したが、 当時は理解されなかった。 1900年以降になって研究成果が評価され、 今では「遺伝学の父」と呼ばれている。](https://tanoshimurika.com/wp-content/uploads/2025/07/gregor-johann-mendel.png)

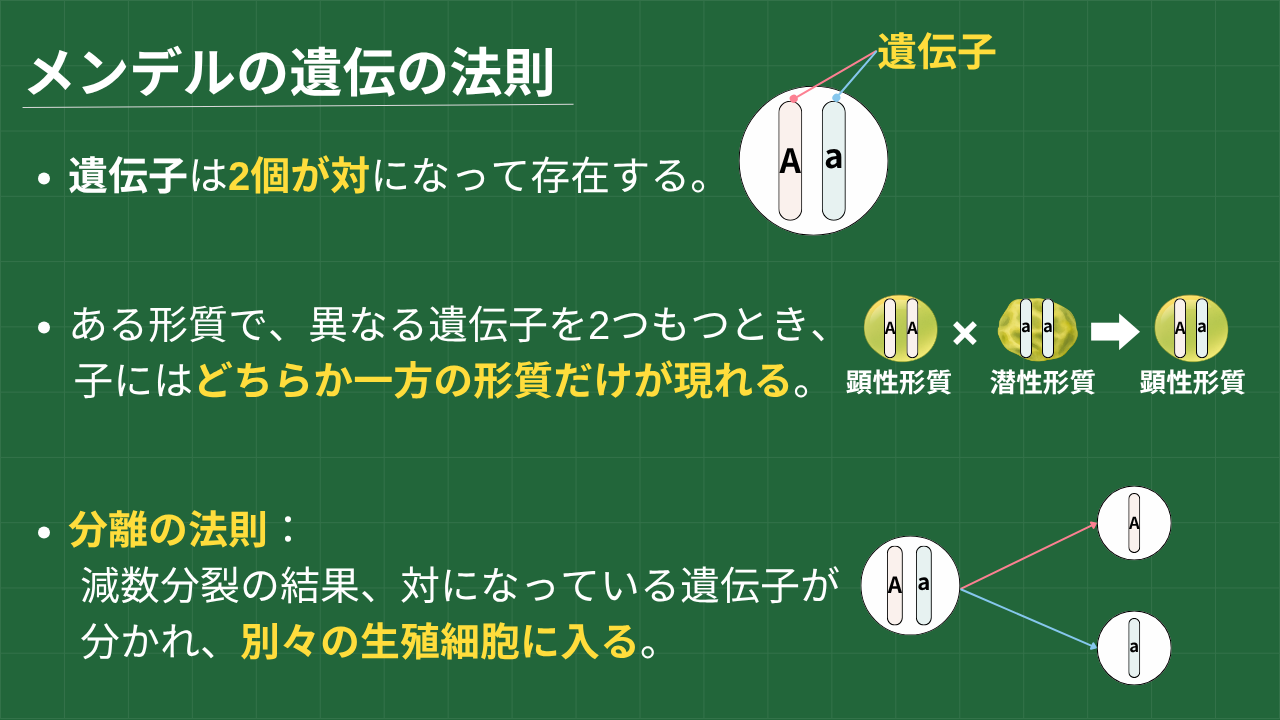

メンデルはエンドウを用いた実験から、次のような遺伝の法則を明らかにしました。

遺伝子の対(つい)とは?

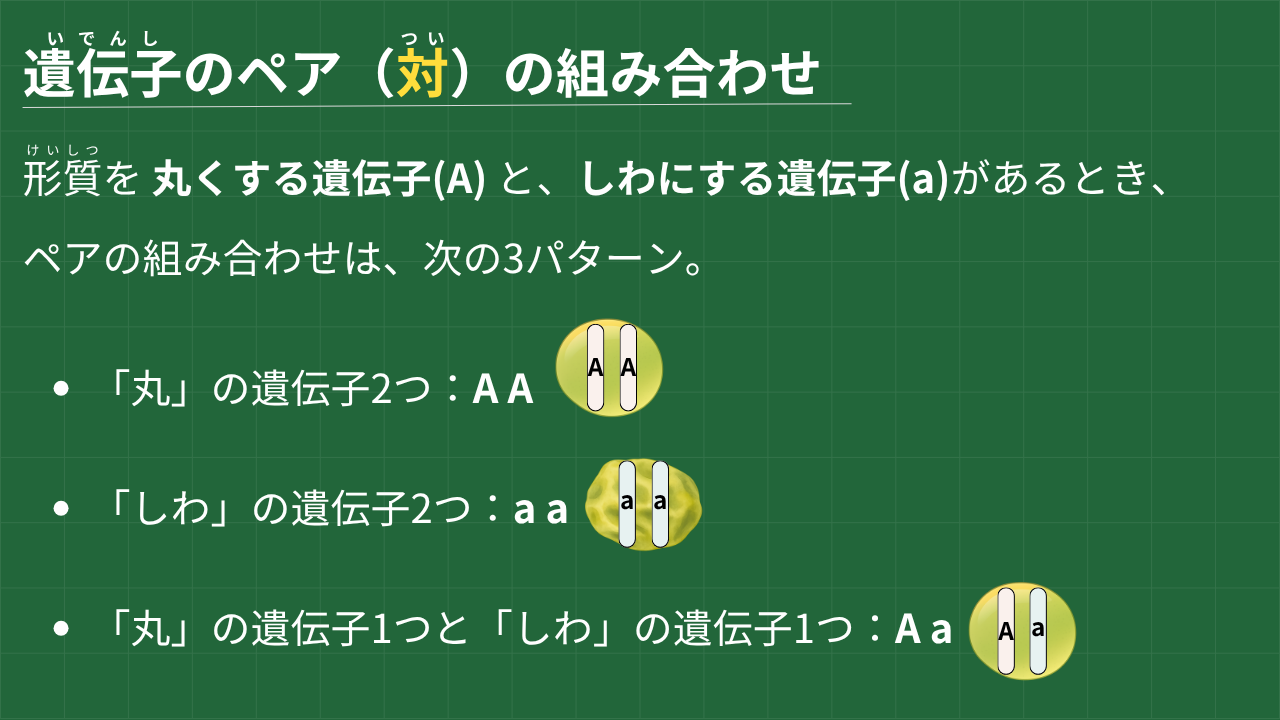

生物の細胞の中では、遺伝子が必ず2つでペア(対)になって存在しています。

例えば、エンドウの種子(マメ)の形を決める遺伝子には「丸」にする遺伝子(A)と「しわ」にする遺伝子(a)の2種類があります。

遺伝子(A)と(a)がペアになってできる細胞は、次の3パターンが考えられます。

上図のように、父母から1つずつ遺伝子を受けつぎ、ペア(対)になることで、子の形質が決まるのです。

顕性形質が現れるしくみ|なぜ潜性形質は現れない?

対立形質を持つ純系どうし(例えば「丸」と「しわ」)をかけ合わせると、子には顕性形質(丸)だけが現れ、潜性形質(しわ)は現れません。この理由を考えていきましょう。

顕性形質を決める遺伝子(A)と、潜性形質を決める遺伝子(a)がペアになった場合(Aa)、顕性形質を決める遺伝子の情報が優先して現れます。

「丸」遺伝子(A)×「しわ」遺伝子(a)=丸い形質(Aa)

潜性形質の情報は、顕性形質の情報に「隠れて」しまい、子の見た目には現れません。

かつて「優性の法則」という言葉も使われていましたが、現在は「顕性形質・潜性形質」という用語を使います。

分離の法則のしくみ

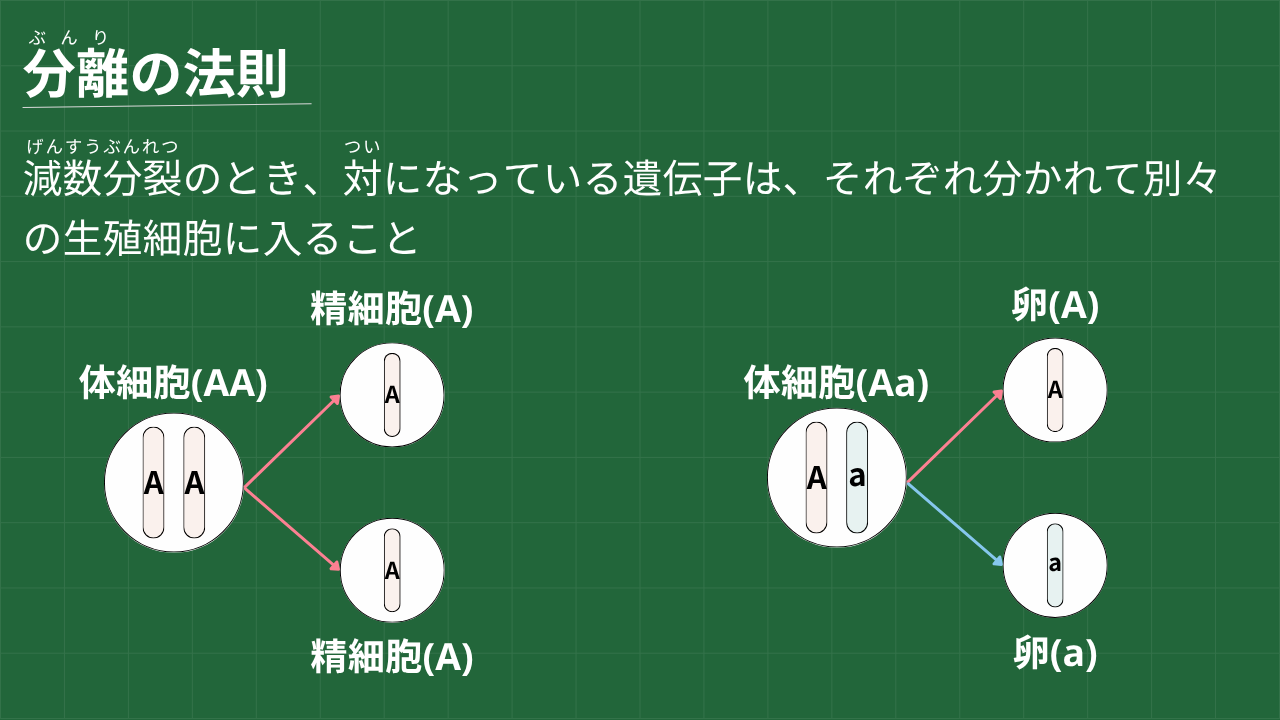

メンデルの遺伝の法則の1つに分離の法則(ぶんりのほうそく)があります。

例えば、丸の遺伝子(A)としわの遺伝子(a)を1つずつ持つ細胞(Aa)があったとします。

細胞(Aa)が生殖細胞をつくるとき、遺伝子(A)と遺伝子(a)は別々に分かれます。つまり、遺伝子(A)が入った生殖細胞と、遺伝子(a)が入った生殖細胞が、それぞれ半分の割合でできるのです。

エンドウ実験「孫の丸:しわ=3:1」徹底図解

メンデルはエンドウを用いて実験をし、孫の形質が丸:しわ=3:1になる規則性を発見しました。この理由を解説します。

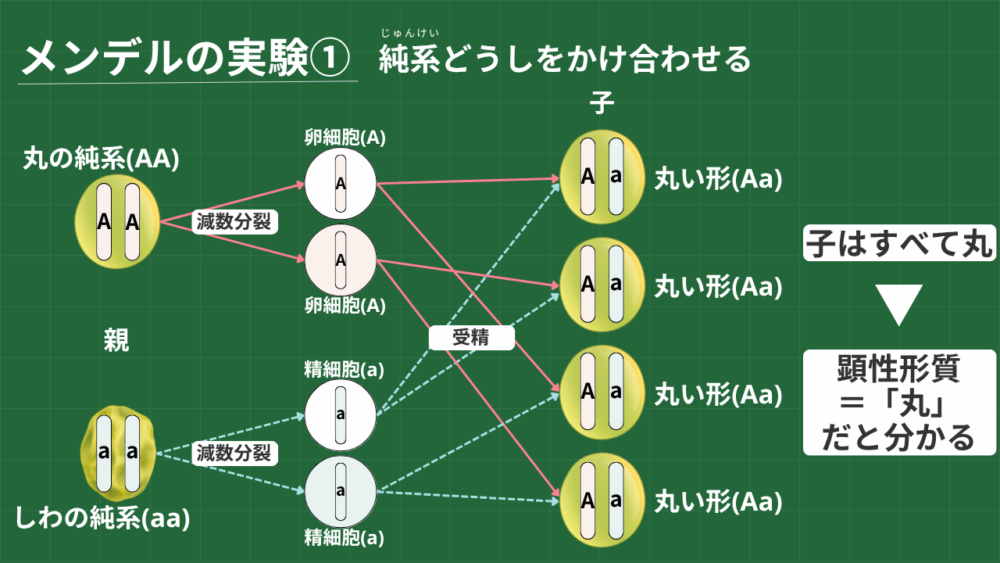

step1. 純系の親どうしをかけ合わせる|(AA)×(aa)

- [操作] 丸い種子の純系(AA)と、しわの種子の純系(aa)のエンドウをかけ合わせる

- [結果] できた種子(子世代)は、すべて丸い形質になる

- [考察] 子世代の遺伝子がすべて(Aa)となるため、「丸」の形質が「しわ」の形質に対して顕性形質だと分かる

!["メンデルの実験① 純系どうしをかけ合わせる" [親] 丸い純系 遺伝子(AA) 卵細胞 (A) 卵細胞 (A) "[親] しわの純系 遺伝子(aa) " "精細胞 (a) " " [子] 丸い形質 遺伝子(Aa)" " [子] 丸い形質 遺伝子(Aa)" "精細胞 (a) " " [子] 丸い形質 遺伝子(Aa)" " [子] 丸い形質 遺伝子(Aa)"](https://tanoshimurika.com/wp-content/uploads/2025/07/mendel-experiment-1-purebred-cross-table-format.png)

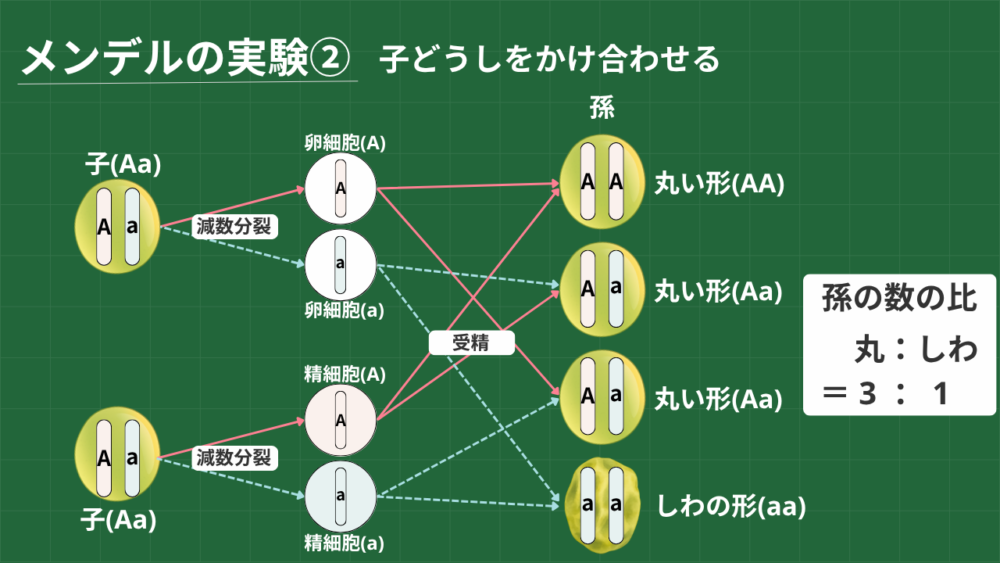

step2. 子どうしをかけ合わせる|(Aa)×(Aa)

- [操作] 子世代の丸い種子(遺伝子Aa)どうしをかけ合わせる

- [結果] できた種子(孫世代)には「丸:しわ=3:1」の割合で形質が現れる

- [理由] 分離の法則により遺伝子(A)と遺伝子(a)をそれぞれ半分ずつ持つ生殖細胞がランダムに受精すると、孫世代の遺伝子の組み合わせがAA:Aa:aa=1:2:1になるから

!["メンデルの実験② 子どうしをかけ合わせる" [子] 丸い形質 遺伝子(Aa) 卵細胞 (A) 卵細胞 (a) "[子] 丸い形質 遺伝子(Aa) " "精細胞 (A) " " [孫] 丸い形質 遺伝子(AA)" " [孫] 丸い形質 遺伝子(Aa)" "精細胞 (a) " " [孫] 丸い形質 遺伝子(Aa)" " [孫] しわの形質 遺伝子(aa)"](https://tanoshimurika.com/wp-content/uploads/2025/07/mendel-experiment-2-offspring-cross-table-format.png)

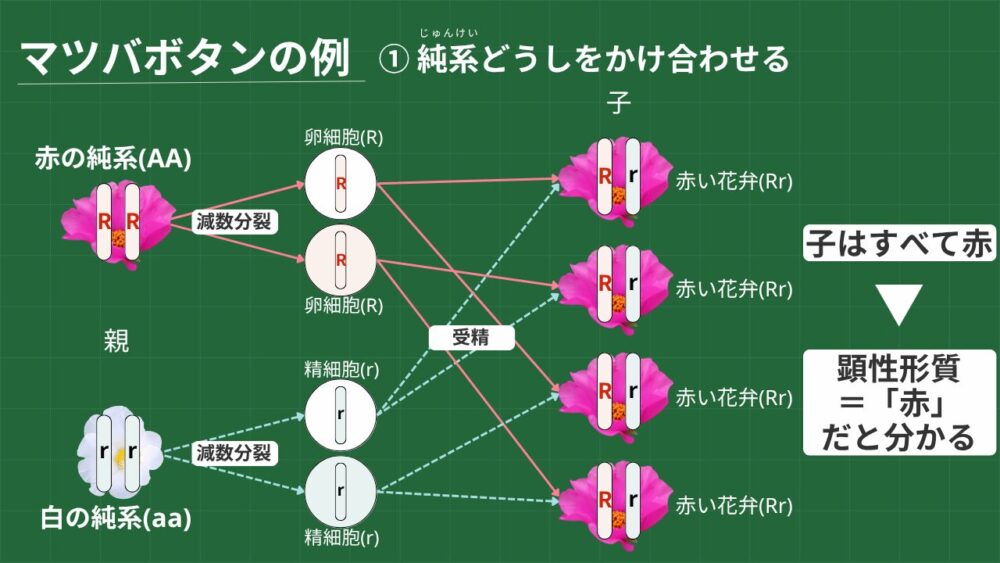

【例題】マツバボタンの孫に現れる形質は?

メンデルの遺伝の法則は、エンドウ以外の生物にもあてはまります。マツバボタンの花の色を例に、孫の世代にどのような形質が現れるか、考えてみましょう。

Q.マツバボタンの孫世代に現れる形質はどうなる?

純系の赤い花弁を持つマツバボタンの遺伝子をRR(顕性)、純系の白い花弁を持つマツバボタンの遺伝子をrr(潜性)とします。

①親世代のかけ合わせ

- [操作] 赤い花弁の純系(RR)と白い花弁の純系(rr)をかけ合わせる

- [生殖細胞] 分離の法則により、赤い花の生殖細胞は(R)に、白い花の生殖細胞は(r)になる

- [結果] 受精すると、生まれた子世代の遺伝子はすべてRrになる

- [考察] 子世代の花がすべて赤い花弁になるため、現れた「赤色」が顕性形質だと分かる

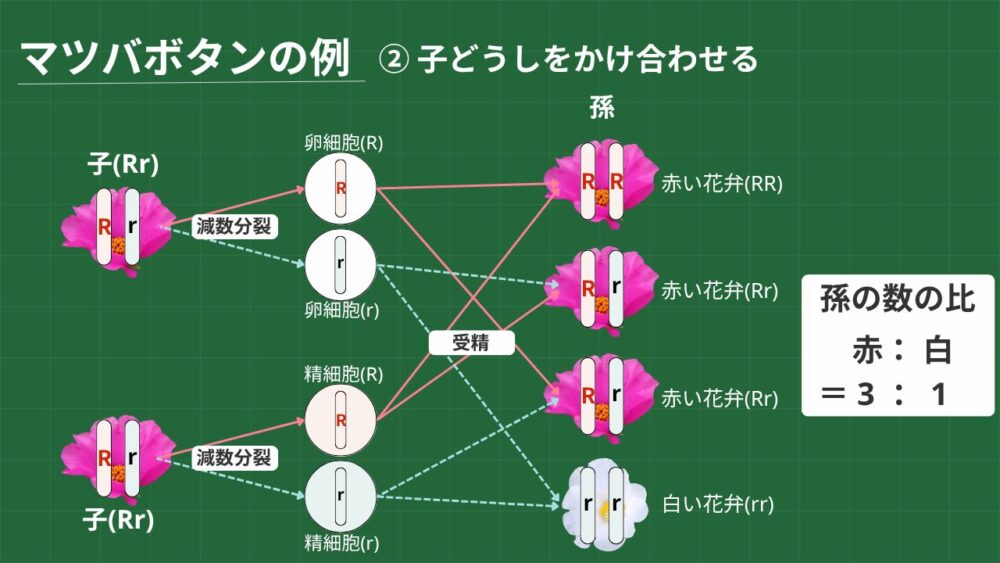

②子世代どうしのかけ合わせ

- [操作] 子世代の赤い花(Rr)どうしをかけ合わせる

- [生殖細胞] 子世代(Rr)がつくる生殖細胞は、分離の法則によって(R)と(r)の2種類が半分ずつできる

- 孫世代には、赤い花弁(RR、Rr)と白い花弁(rr)が、3:1の割合で現れる

A.マツバボタンの孫世代には、赤い花弁と白い花弁が「3:1」の割合で現れる。

DNAと遺伝子組み換え

この章では、遺伝子の本体であるDNAと、それが含まれる染色体との関係から、遺伝子組み換えまでまとめて解説します。

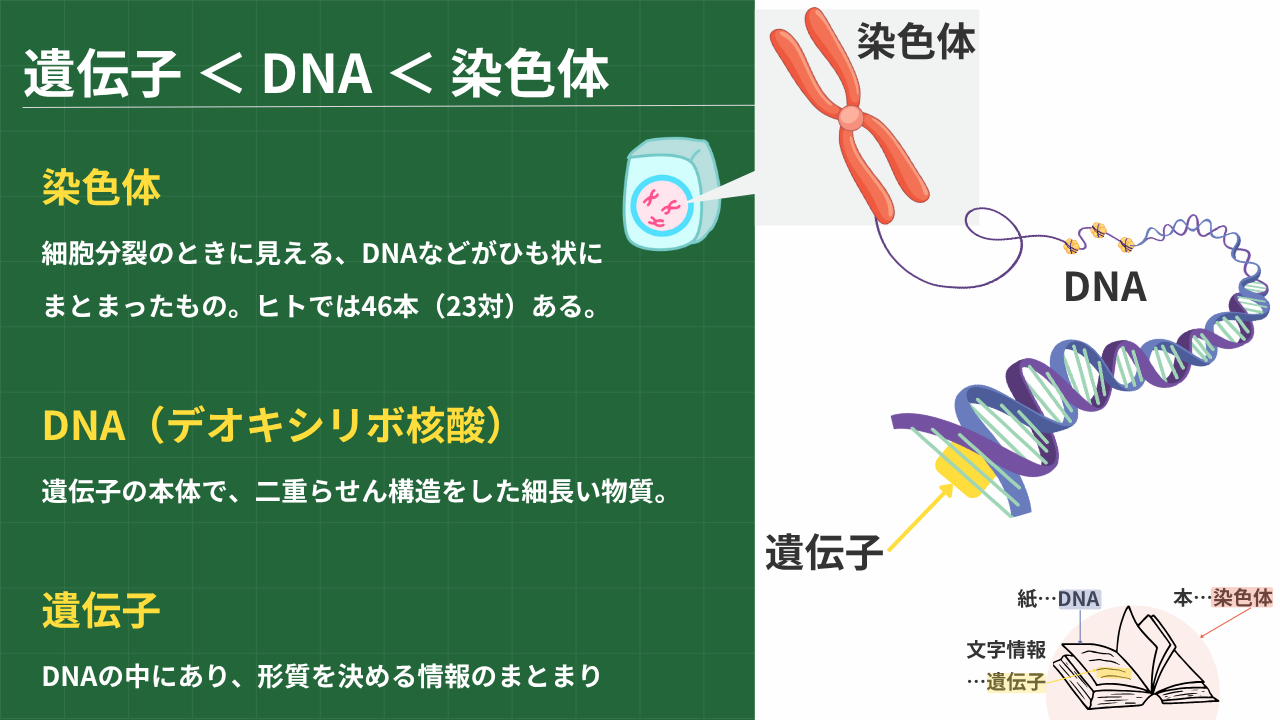

染色体・遺伝子・DNAの関係

生物の体は細胞でできており、細胞の核の中には染色体(せんしょくたい)という「ひものようなもの」があります。

染色体は遺伝情報がかかれた「書物」であり、その「1ページ1ページ」がDNA(デオキシリボ核酸)なのです。

DNAは、二重らせん状にねじれた形をしていて、生物の形質を決めるための情報が書き込まれています。

DNAの中にある形質を決める情報のまとまりが、遺伝子(いでんし)なのです。

親の形質が子に伝わるのは、DNA(遺伝子)が、生殖細胞を通じて子へと受けつがれるからです。

遺伝子組み換えと安全性

遺伝子組み換えとは、ある生物に別の生物の遺伝子を導入して、生物の遺伝子を変化させる技術のことです。

遺伝子組み換え技術は、農業や医療といった分野で私たちのくらしに役立っています。

- [農業] 害虫に食べられにくい作物、乾燥に強い作物

- [医療] 医薬品となる有用物質の大量生産

害虫に食べられにくい形質の遺伝子を作物に導入すると、農薬の使用量を減らすことができるため、私たちのくらしに役立ちます。一方で、安全性についてはよく確認する必要があります。

【まとめ】遺伝のしくみとDNAの重要ポイントを整理しよう

中学理科の生物分野でつまづきやすい「遺伝」。ここで重要なポイントを整理しましょう。

✅基本用語の確認

- 形質(けいしつ):生物のもつ形や性質などの特徴

- 遺伝(いでん):親の形質が子孫に現れること

- 純系(じゅんけい):同じ形質の個体をかけ合わせたとき、つねに親と同じ形質の個体ができるもの

- 対立形質(たいりつけいしつ):ある形質について、同時に現れない2つの対になる形質

例:エンドウの種子の「丸」と「しわ」 - 顕性形質(けんせいけいしつ):対立形質をもつ純系どうしをかけ合わせたとき、子に現れる形質

- 潜性形質(せんせいけいしつ):対立形質をもつ純系どうしをかけ合わせたとき、子に現れない形質

次に、遺伝の規則性をしっかりと確認しましょう。

✅メンデルの法則

- 遺伝子は2つが対(つい)になって存在する

- 異なる2つの遺伝子(Aa)をもつとき、子には顕性形質(A)だけが現れる

- 分離の法則:対になっている遺伝子が分かれて別々の生殖細胞に入る

エンドウ実験の孫の形質「丸:しわ=3:1」をメンデルの法則をもとにまとめます。

ステップ1:純系のかけ合わせ(AA × aa)

- 子世代の形質は、すべて顕性形質(丸)

- 子世代の遺伝子は、すべてAa

ステップ2:子世代どうしのかけ合わせ(Aa × Aa)

- 孫世代の形質は、顕性形質(丸):潜性形質(しわ)=3:1の割合で現れる

- 孫世代の遺伝子はAA:Aa:aa=1:2:1となる

さいごに、勘違いしやすい染色体・遺伝子・DNAの関係をまとめましょう。

✅染色体・遺伝子・DNAの関係

- 染色体:細胞の核内にあり、DNAなどがひものようにまとまったもの

- DNA(デオキシリボ核酸):遺伝子の本体で、二重らせん状の物質

- 遺伝子:DNAの中にあり、形質を決める情報のまとまり

遺伝のしくみは、中学理科のテストや入試で頻出の重要単元。この分野を理解できると、高得点が期待できます。

特にメンデルの法則、エンドウ実験「3:1」の理由は、必ず押さえておきましょう。

有性生殖と無性生殖について復習したい方は、次の記事が参考になるでしょう▼

染色体のうごきと細胞分裂のしくみを学びなおしたい方は、次の記事がおすすめです▼