「受粉と受精って何が違うの?」

「動物と植物で生殖のしくみは同じ?」

生殖(せいしょく)の単元は、皆さんが疑問を抱きやすいポイントがたくさんありますよね。

この記事では、有性生殖と無性生殖のちがいから、動物・植物の生殖のしくみまで、豊富なイラストや図表を使い徹底解説します。

生殖とは?有性生殖と無性生殖のちがい

生物が自分(親)と同じ種類の新しい個体(子)をつくることを生殖(せいしょく)といいます。

生殖には、大きく分けて無性生殖(むせいせいしょく)と有性生殖(ゆうせいせいしょく)の2種類があります。

この章では、生殖方法のちがいに焦点を当てて整理していきましょう。

無性生殖とは?種類と具体例

無性生殖とは、雄(おす)と雌(めす)がかかわらず、1個体の親から新しい子が生まれる生殖方法のことです。

無性生殖では、雌雄の生殖細胞が受精しないため、減数分裂を行いません。

![]()

無性生殖で生まれた子は、親の染色体(遺伝子)をそのまま受けつぐため、親とまったく同じ形質(けいしつ;形や性質)を持つのが特徴です。

単細胞生物のほとんどは無性生殖を行います。

多細胞生物でも、植物や一部の動物では無性生殖を行うものがいます。

無性生殖の主な種類と具体例を見ていきましょう。

![]() 単細胞生物と多細胞生物って何?という方は、下の記事が参考になります。

単細胞生物と多細胞生物って何?という方は、下の記事が参考になります。

有性生殖とは?必要な細胞と受精の過程

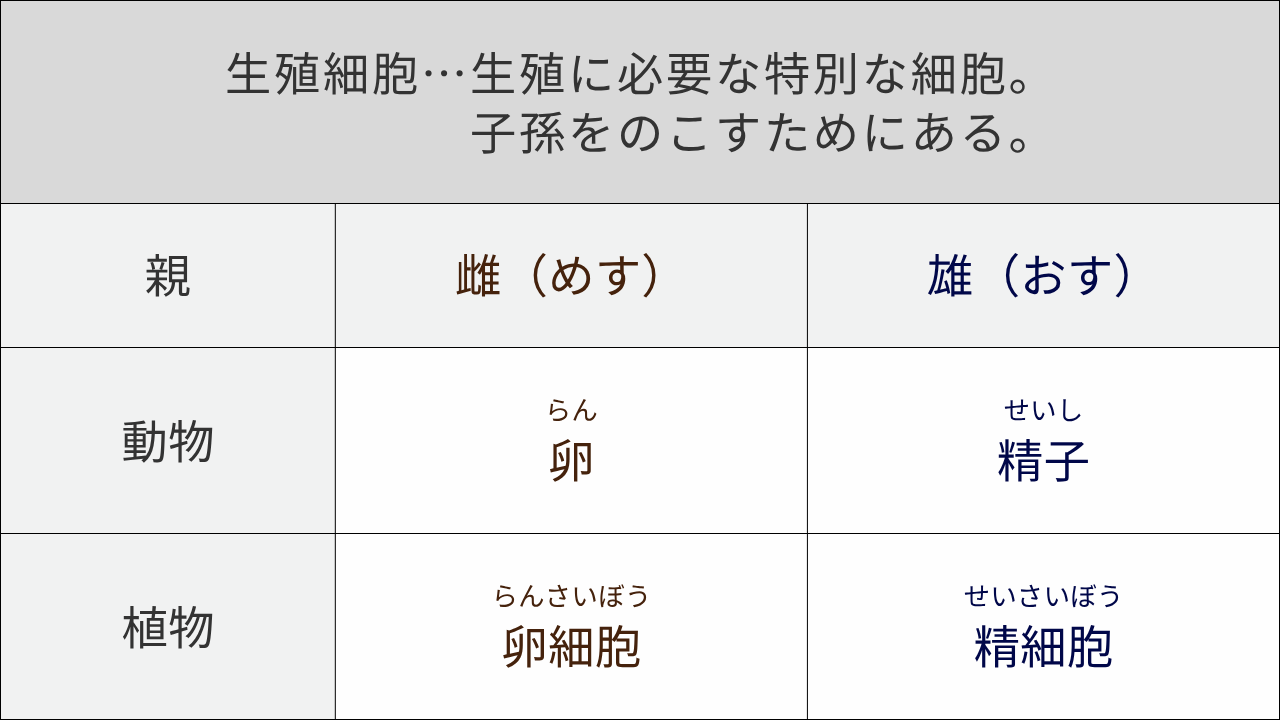

有性生殖(ゆうせいせいしょく)とは、雄(おす)と雌(めす)の生殖細胞(卵や精子など)の核が合体する受精という過程を経て、新しい子がふえる生殖方法のことです。

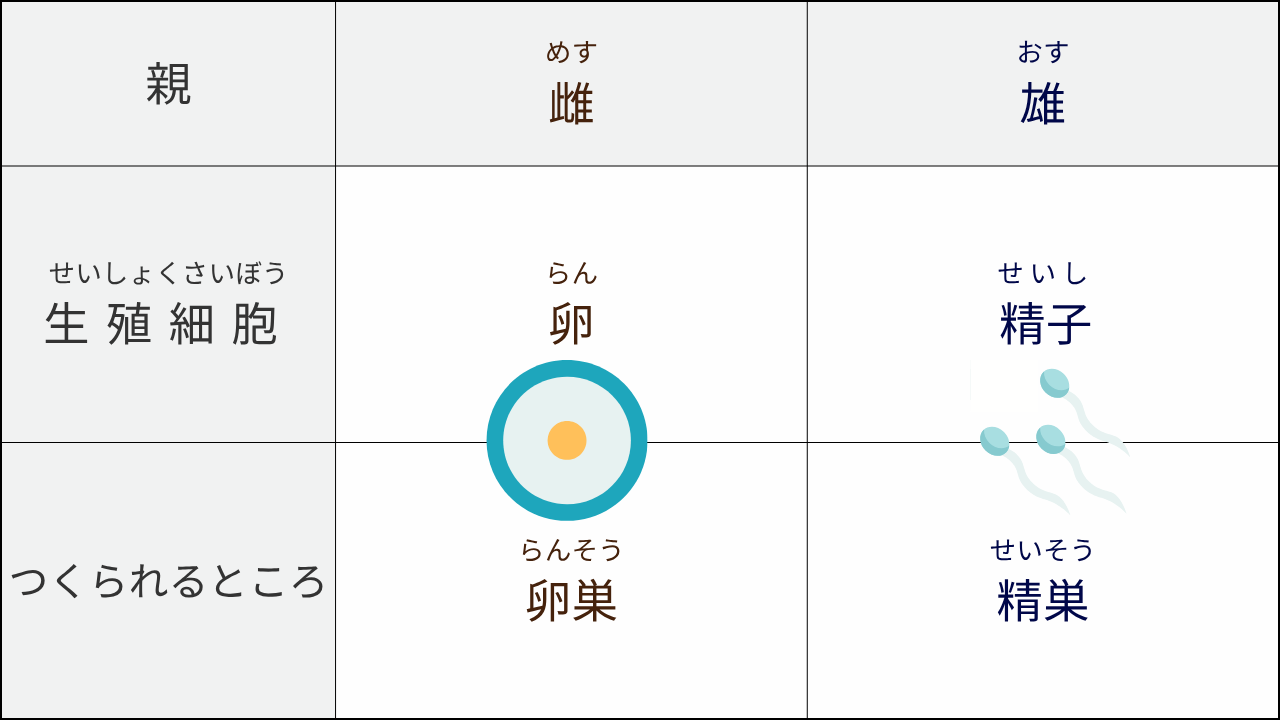

有性生殖に欠かせないのが、生殖細胞(せいしょくさいぼう)と呼ばれる特別な細胞です。

![]()

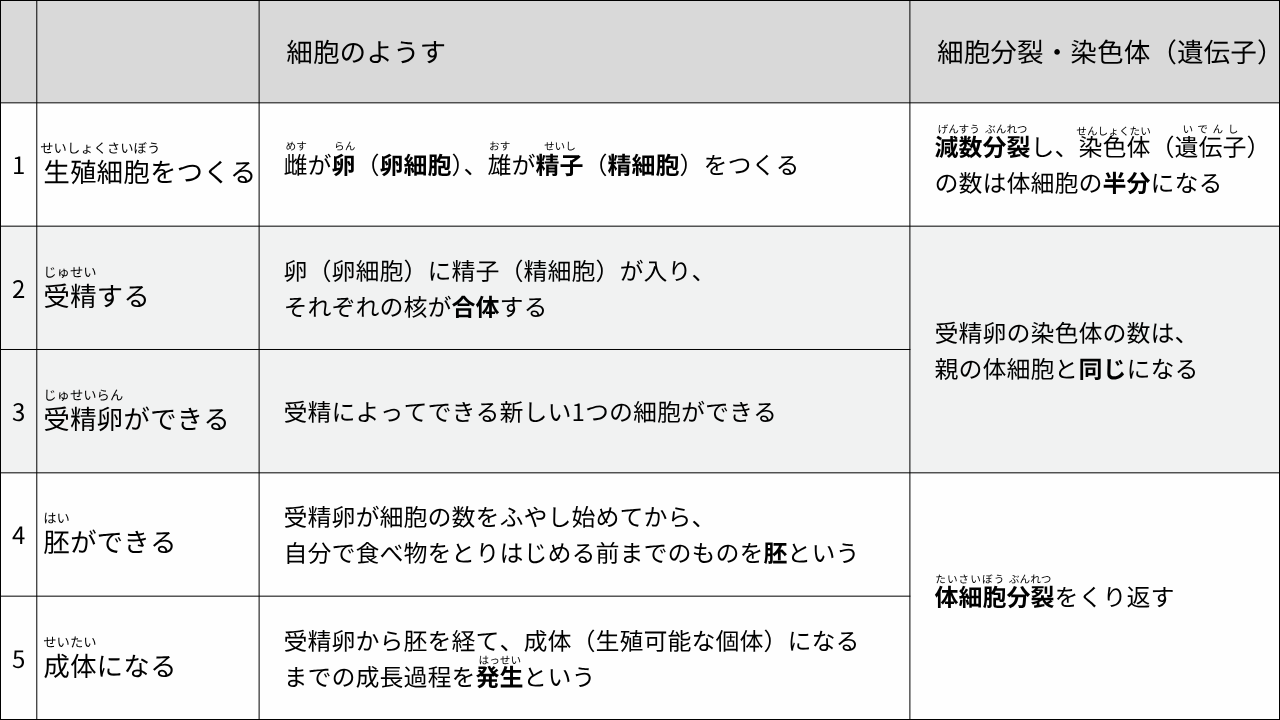

有性生殖による受精から、新しい個体がふえるまでのざっくりとした流れは次のステップで進みます。

![]()

発生の過程では、受精卵が体細胞分裂を繰り返すことで細胞の数は増えていき、全体の体積も大きくなっていきます。

染色体た細胞分裂については、次の記事が参考になります▼

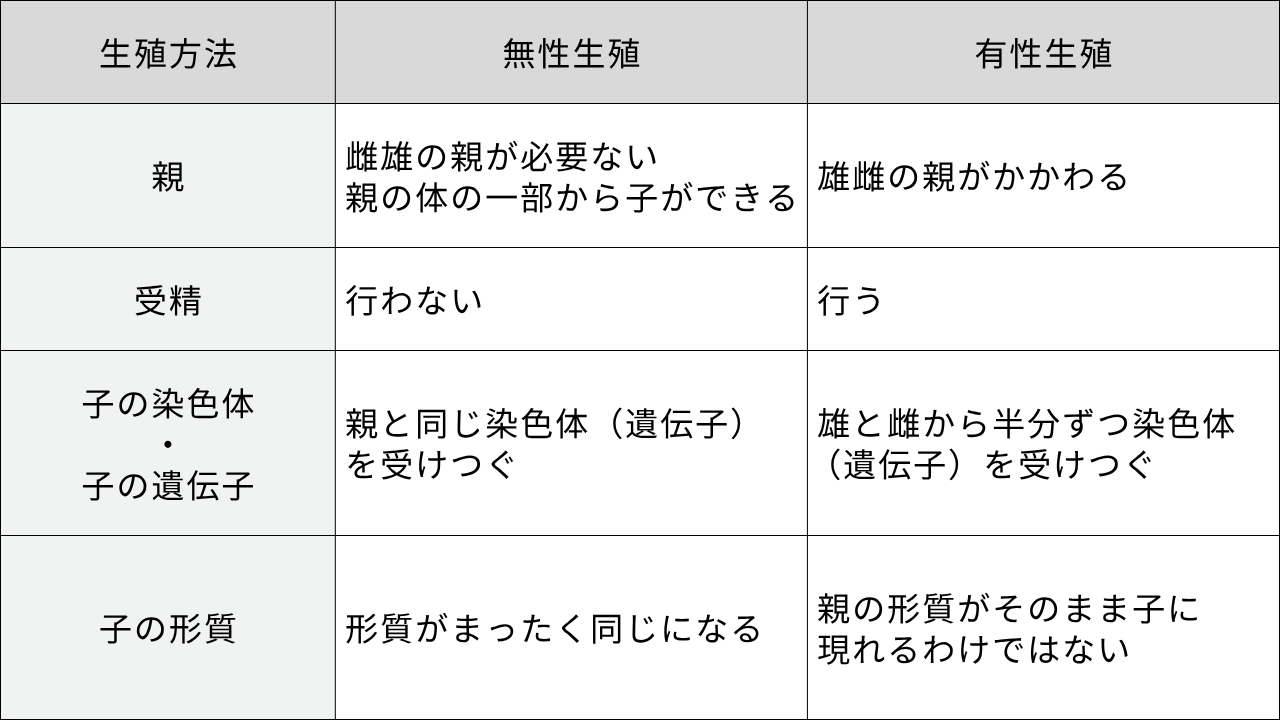

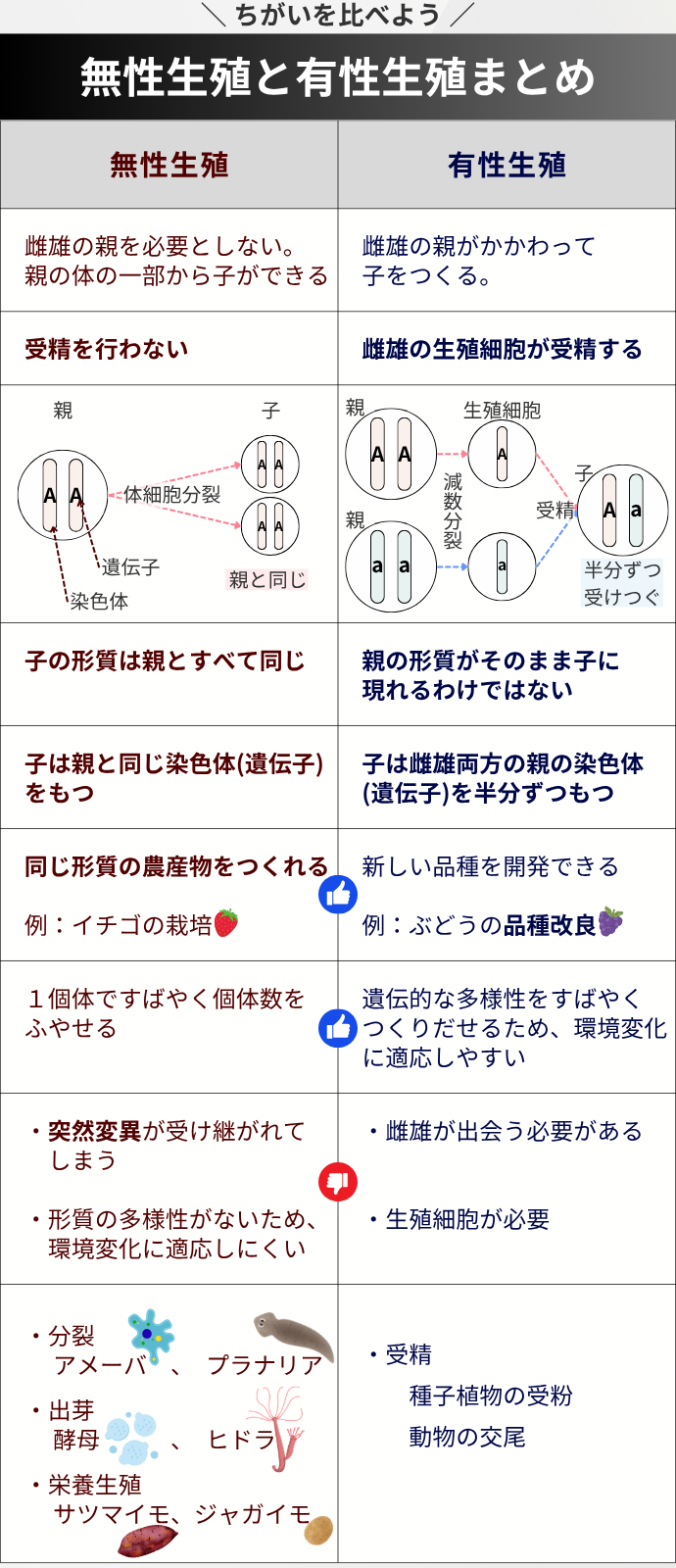

無性生殖と有性生殖のちがいをまとめて比較

ここまで見てきたように、無性生殖と有性生殖では、そのしくみや結果に大きなちがいがあります。

ここでは、特徴を比較しながら、生殖方法のちがいをさらに明確にしていきましょう。

無性生殖は受精を行わず、親とまったく同じ染色体(遺伝子)を持つ子をふやします。

- 親の関与: 雌雄(しゆう)の親を必要としない

- 子の起源: 親の体の一部から子ができる

- 受精: 行わない

- 子の形質: 親とすべて同じ(クローン)

- 子の染色体: 親と同じ染色体(遺伝子)をもつ

- メリット:

・1個体ですばやく個体数を増やせる

・同じ形質の農産物をつくれる(例:イチゴの栽培) - デメリット:

・遺伝的な多様性がないため、環境変化に適応しにくい

・突然変異がそのまま受けつがれる - 主な例:

・分裂(アメーバ、プラナリアなど)

・出芽(酵母、ヒドラなど)

・栄養生殖(サツマイモ、ジャガイモなど)

一方、有性生殖は受精を行い、雄(おす)と雌(めす)両方の染色体(遺伝子)を半分ずつ受けついだ、多様な子をふやすことが特徴です。

- 親の関与: 雌雄(しゆう)がかかわって子をつくる

- 子の起源: 雄(おす)と雌(めす)の生殖細胞が受精する

- 受精: 行う

- 子の形質: 親の形質がそのまま子に現れるわけではない(親とは異なる多様な形質を持つことがある)

- 子の染色体: 雄(おす)と雌(めす)両方の親の染色体(遺伝子)を半分ずつもつ

- メリット:

・遺伝的な多様性をすばやくつくりだせるため、環境変化に適応しやすい

・新しい品種を開発できる(例:ぶどうの品種改良) - デメリット:

・雄(おす)と雌(めす)が出会う必要がある

・生殖細胞が必要

・種子植物の受粉と受精、動物の交尾と受精など

無性生殖と有性生殖のちがいは下の表のとおりです。

![]()

遺伝子や染色体について学びたい方は、次の記事がおすすめです▼

2.動物の生殖のしくみ

動物の生殖のしくみは、種類によってさまざまです。この章では、特に有性生殖と無性生殖に注目して、どのように子がふえていくのかを解説しますね。

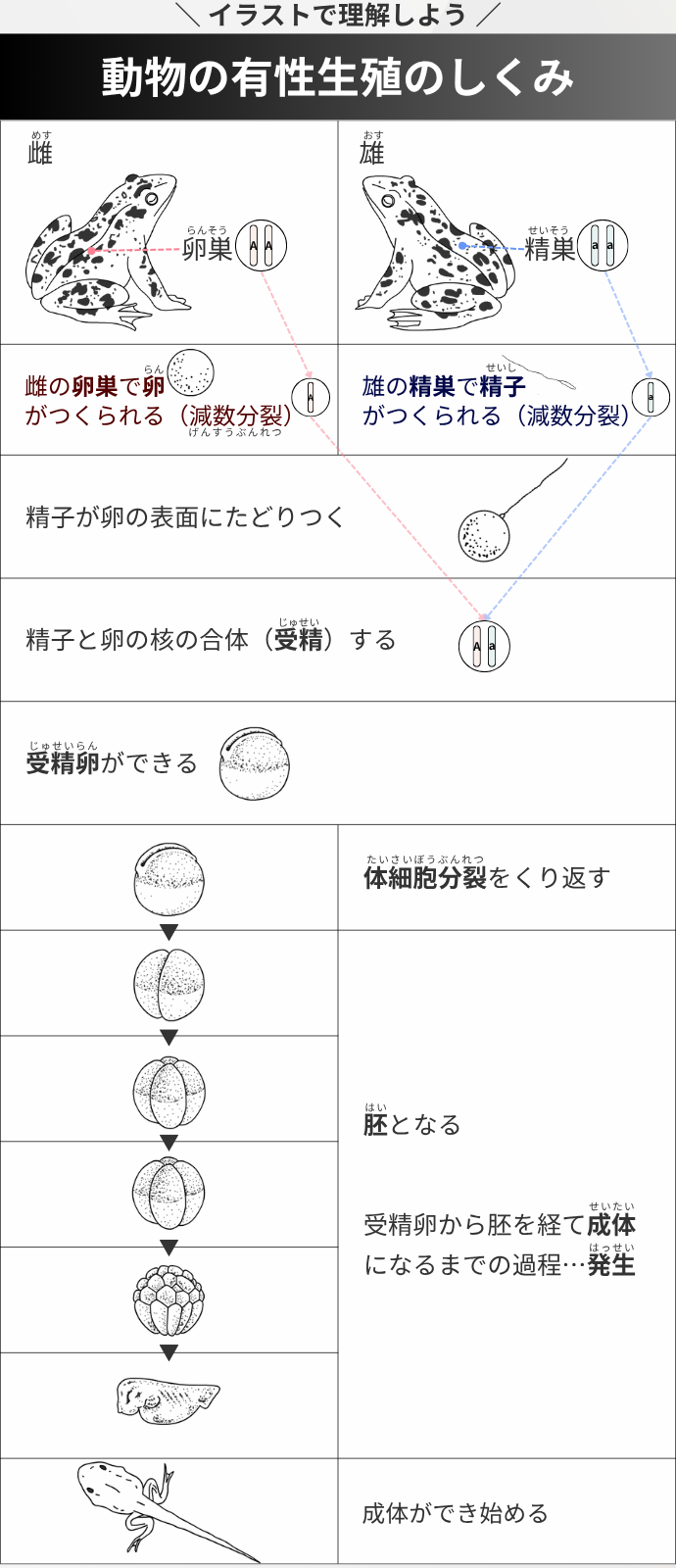

動物の有性生殖:受精から発生まで

動物の有性生殖では、雌(めす)と雄(おす)がそれぞれ生殖細胞をつくります。

- 雌にある卵巣(らんそう)では卵(らん)がつくられる

- 雄にある精巣(せいそう)では精子(せいし)がつくられる

精子が卵の表面にたどり着き、卵の中に入ることで受精(じゅせい)が起こります。

精子と卵のそれぞれの核が合体すると、受精卵(じゅせいらん)ができます。

受精卵は、体細胞分裂をくり返しながら細胞の数を増やし、やがて親と同じ姿の成体(生殖可能な個体)へと成長していきます。

受精卵から胚(はい)を経て、成体になるまでの成長過程を発生(はっせい)といいます。

![]()

動物の無性生殖:親とまったく同じ子が生まれるしくみ

一部の動物も、植物と同じように無性生殖を行います。

無性生殖でふえた子は、親とまったく同じ遺伝子を持つ、いわば親のクローンとなります。

代表的な例は、イソギンチャクやプラナリアです。

- イソギンチャク:体が縦に分裂したり、足盤(体を固定する部分)から小さなイソギンチャクが出芽したりしてふえる

- プラナリア:体をいくつか切り分けても、それぞれの断片から新しい個体が再生し、ふえていく

動物の無性生殖は、単体で素早く個体数を増やせるメリットがありますが、遺伝的な多様性がないため、急な環境変化には適応しにくいという特徴も持っています。

植物の生殖のしくみ:受粉と受精

植物も動物と同じように有性生殖を行いますが、そのしくみには植物ならではの特徴があります。

この章では、被子植物と裸子植物の生殖に注目してみましょう。

植物の分類を忘れてしまった方は、下の記事も参考にしてみてくださいね。

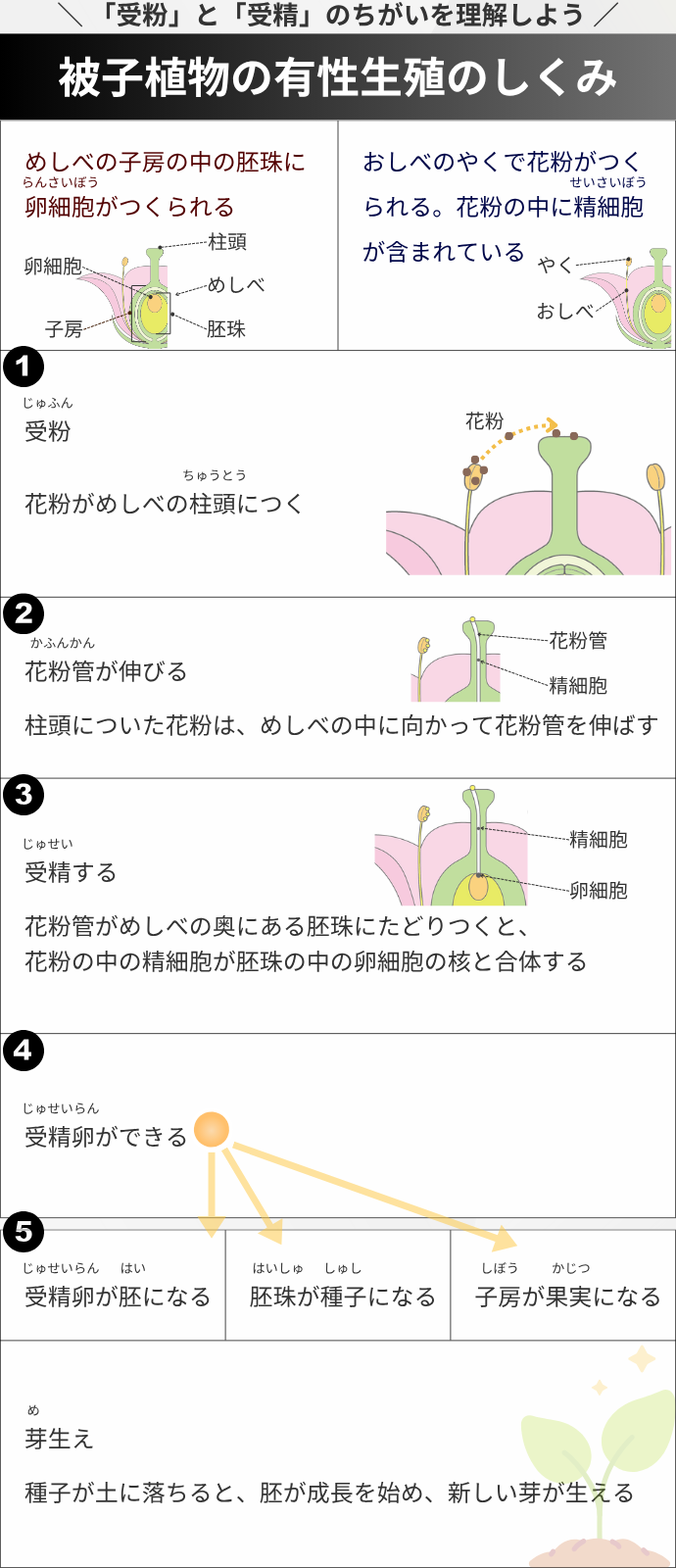

被子植物の生殖のしくみ

被子植物の有性生殖は、花のつくりと深くかかわっています。

受粉と受精は似た言葉ですが、意味がちがいます。下の意味をしっかり区別して覚えましょう。

- 受粉(じゅふん):

花粉がめしべの柱頭(ちゅうとう)につくこと - 受精(じゅせい):

卵細胞に精細胞が入り、それぞれの核が合体すること

受粉すると、花粉から花粉管(かふんかん)という細長い管がめしべの中を伸びていき、その先にある胚珠(はいしゅ)の中の卵細胞を目指します。

花粉管が卵細胞にたどり着くと、花粉管の中の精細胞が卵細胞と合体し、受精が完了します。

受精が起こると、植物の中では次のような成長が進みます。

受精後の各部の成長

- 受精卵…胚(はい)になる

- 胚珠…種子(しゅし)になる

- 子房…果実(かじつ)になる

3-2.裸子植物の生殖の特徴

裸子植物は、被子植物とは少し異なる生殖のしくみを持っています。

- 子房がない:

裸子植物は、被子植物のように胚珠を包む子房を持たないため、胚珠がむき出しになっている - 花粉が胚珠に直接つく:

むき出しの胚珠に花粉が直接つくことで受粉する - 受粉から受精まで時間がかかる:

マツのように、受粉してから受精するまで1年以上かかる種類がある

ちがいはあるものの、裸子植物も有性生殖によって、新しい個体をふやしていく点は被子植物と同じです。

よくある質問(FAQ)|有性生殖・無性生殖・受精

1. 受精=受粉?

いいえ、ちがいます。

- 受粉はめしべの柱頭に花粉がつくこと

- 受精は卵細胞のに精細胞が入り、それぞれの核が合体すること

順序としては、受粉のあと、受精が起こり、受精卵ができます。

※受粉→受精→受精卵

2. チューリップが球根でふえるのはなぜ?

体の一部から新しい個体をつくる栄養生殖をしているからです。

- 栄養生殖とは、植物が体の一部から新しい個体をつくる無性生殖のひとつ。

- ジャガイモやサツマイモなども、栄養生殖により生産する

3. 裸子植物も花粉管をのばす?

はい、裸子植物も花粉管をのばします。

裸子植物では、花粉が胚珠に直接つくと、そこから花粉管をのばします。

花粉管を通って精細胞が卵細胞に到達し、受精します。

被子植物との大きなちがいは、

- めしべの柱頭がないため、花粉が直接胚珠に受粉する

- 花粉管がのびるのに時間がかかる種類がある

※マツは受精に1年近くかかることがある

花粉管の成長速度がゆっくりだったり、胚珠内の卵細胞の成熟に時間がかかったり、子房に包まれていないため環境の影響を受けやすかったりと、裸子植物の受精には時間がかかるのです。

4. 微生物はぜんぶ無性生殖なの?

いいえ、すべての微生物が無性生殖だけを行うわけではありません。有性生殖を行うものもいます。

ゾウリムシやアメーバ、ミドリムシ、ミジンコなどは、ふだんは無性生殖でふえますが、環境が悪くなると有性生殖に切りかえることがあります。遺伝子の組み合わせを変えて、過酷な環境でも生きるためのしくみです。

アオミドロやクラミドモナスも有性生殖を行うことが知られています。

このように、微生物の生殖は多様で、無性と有性を使い分けるものも多いのです。

5.ジャガイモは栄養生殖しかしないの?

いいえ、ジャガイモは栄養生殖だけでなく有性生殖も行います。

栄養生殖は無性生殖の一つです。ジャガイモは、イモから芽を出すことで子孫をふやしますが、これは無性生殖にあたります。

一方で、ジャガイモも花を咲かせ、受粉と受精をへて種子をつくるため、有性生殖もしているのです。

つまり、ジャガイモは有性生殖と無性生殖の両方を行う植物なんですね。

【まとめ】生殖の重要ポイントを整理しよう

生物が命を次の世代へつなぐ生殖の基本的なしくみを解説しました。

特に覚えておきたい重要ポイントを振り返っておきましょう。

まず、無性生殖については、以下のとおりです。

✅無性生殖ざっくりまとめ

- 受精を行わず、雌雄(しゆう)がかかわらず親から子がふえる生殖方法。

- 親とまったく同じ遺伝子を受けついでいるため、子の形質は親とまったく同じになる(クローン)

- メリット:

子は親と同じ染色体を受けつぐため、形質が同じ農産物をつくることができる

- デメリット:

突然変異が受けつがれてしまう - 主な例:

単細胞生物の分裂、植物の栄養生殖(体の一部から新しい個体をつくる)など

有性生殖についても、きちんと理解して覚えておきましょう。

✅有性生殖ざっくりまとめ

- 雌雄の生殖細胞が受精することによって新しい個体をつくる生殖方法

- 子は雌雄両方の親の染色体を半分ずつもつ

- 親の形質がそのまま子に現れるわけではない

- メリット:品種改良できる

受精については、どのような流れかを理解しておくことがポイントです。

✅受精ざっくりまとめ

- 受精(じゅせい):

卵(卵細胞)に精子(精細胞)が入り、それぞれの核が合体すること - 受精卵(じゅせいらん):

受精によってできる新しい1つの細胞 - 発生(はっせい):

受精卵が細胞分裂を繰り返して胚になり、成体(せいたい)になるまでの成長過程。 - 胚(はい):

受精卵が細胞の数を増やし始めてから、自分で食べ物をとりはじめる前までのもの。

この記事のあと、細胞分裂について学ぶと教科書にそった学習ができます▼

遺伝子や染色体、遺伝のしくみを学びたい方は、下の記事がおすすめです▼